BLOG

【まとめ】LINEのビジネス用アカウントと基本機能を比較!~LINEで行うマーケティング戦略のための基礎知識~

2018.04.19 TREND

なぜLINEでマーケティングをするのか?

「LINEを使ってマーケティングをしよう!」

「LINEの自社アカウントを使って情報発信をしてみよう!」

この記事をお読みになっているということは、少なからずそのようにお考えの方がいらっしゃるとお察しします。

確かに日常でLINEを使っていると、企業のオリジナルスタンプを無料でもらったり、公式アカウントと友だちになってクーポンをもらったりしますね。

LINEがいかにユーザーとの接点を持ちやすいツールかということを、1ユーザーながらにも実感します。

しかし、LINEはあくまで「ツール」。

LINEを使ってマーケティングをするにしても、肝心なのは「目的」の設定です。どのような目的で活用するのか決めていなければ無駄なコストを発生させてしまうことにもなりかねません。それほどLINEには様々な機能をそろえた、様々な価格のサービスがあるのです。

モビルスとして考えるに、LINEの利用用途は大きく分けて2つ。

1.ブランディング

企業そのもの、または自社サービスのブランディング、認知度向上のためにLINEを活用する

2.顧客満足度の向上

顧客対応によるカスタマーエクスペリエンス、満足度の向上のためにLINEを活用する

どちらに重点をおくかで、使用するLINEのサービスは大きく異なります。

皆さんの企業、サービスはどちらを必要としているでしょうか?

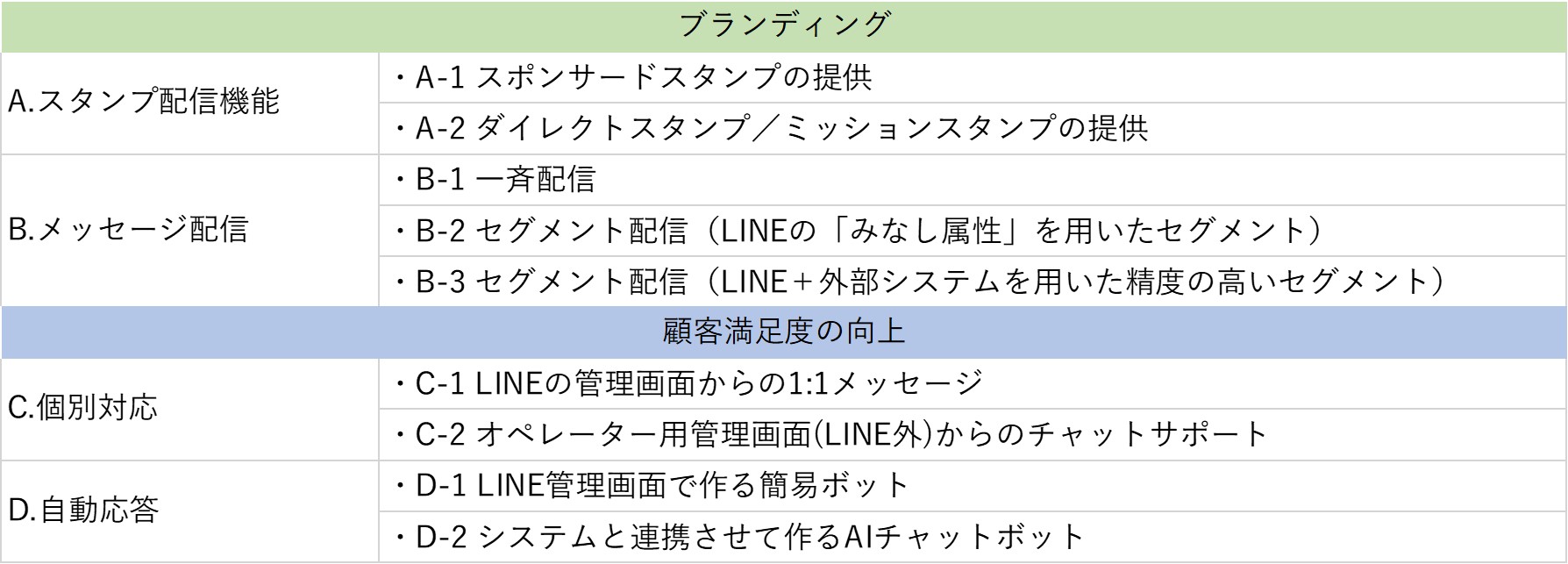

以下の機能を中心に、目的ごとにどのアカウントが適しているか整理したいと思います。

ご自分の会社・事業ならどの機能が必要か、想像しながらご覧ください。

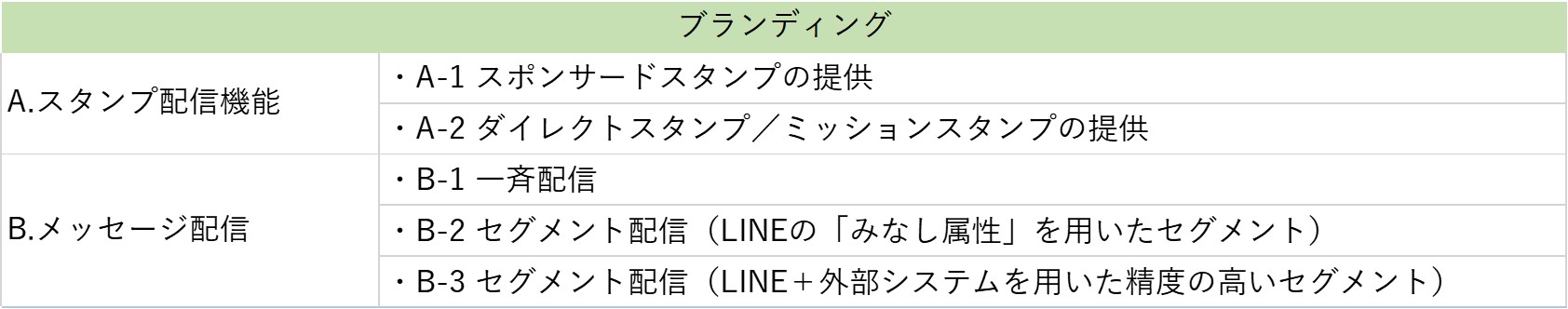

1.ブランディングのためにLINEを活用する

会社イメージの訴求や自社ブランド等の認知度向上、ブランディングをするためにはこのような機能があります。

A.スタンプ配信機能

▼ A-1.スポンサードスタンプの提供

スポンサードスタンプとはおそらく私たちが一番なじみのあるスタンプ配信機能です。

LINEのスタンプショップの中からEVENTページにアクセスすると、図のように各企業のオリジナルスタンプが並んでいます。スタンプを手に入れる条件は、その企業を「友だち」に追加すること。企業にとっては「友だち」数の増加が見込め、企業イメージの訴求につながるブランディング施策です。

▼ A-2.ダイレクトスタンプ/ミッションスタンプの提供

ダイレクトスタンプとは、スタンプショップを介さずに提供できる企業のオリジナルスタンプのこと。

ユーザーに直接告知して配布しますのでスタンプショップに掲載されません。その代わり比較的安価に実施できるスタンプ機能です。

そしてミッションスタンプ。先ほどのスポンサードスタンプでは「友だち追加」がスタンプGETの条件であったのに対し、ミッションスタンプとは「アンケート回答」や「会員登録」といったアクションを条件に配布できるスタンプのことです。友だちの増加だけでなく自社サービスへの登録を促せるのが魅力です。

B.メッセージ配信

▼ B-1. 一斉配信

自分のアカウントの「友だち」に対して「全員に」情報配信することを指します。

テキスト(文字のみ)のメッセージだけでなく、アカウントの種類によっては図のような画像や動画を利用した「リッチメッセージ」を送ることも可能です。

▼ B-2. セグメント配信(LINEの「みなし属性」を用いたセグメント)

全員へ一斉配信するのではなく、自分が送りたいグループにターゲットを絞って配信することをセグメント配信と呼びます。LINEでもその機能が可能です。

しかし注意点がひとつ。

システム(後述)と連携させず、LINE機能のみで閲覧するユーザーの情報は、おおよその年齢、性別、住んでいる地域、そして興味関心ごとにグループ分けすることができ、「みなし属性」と呼ばれます。みなし属性はLINE内での行動履歴を元に分類したものですので、100%正確なセグメント情報とは言いづらいものです。

▼ B-3. セグメント配信(LINE+外部システムを用いた精度の高いセグメント)

そこで活用されるのが、LINEの「パートナー企業」が提供するシステムの利用です。

LINEのパートナー企業各社は、セグメント配信をより高い精度にするためのツールを各社提供しています。

もし企業や事業主が、LINEのビジネス向けサービスを利用したいと検討している場合、その目的や用途に応じて、豊富な実績やソリューションを持つ「パートナー企業」を通じてLINEサービスを利用することができます。

※モビルスもパートナー企業に認定されています!

LINE資料より

たとえば福岡市が取り組む「ごみの日」の配信。

①ユーザーに住んでいる地域や、配信してほしい時間帯を選択もらいます。

②ユーザーは「ごみの日」当日に福岡市からお知らせを受け取ることができます。

「ユーザーに登録してもらう」というアクションは発生しますが、より各ユーザーのニーズに合う情報の発信をすることで、アカウントのファンになってもらえる効果が期待できます。

なにより、届けたい情報を届けたい人に送ることができるのが一番の魅力です。

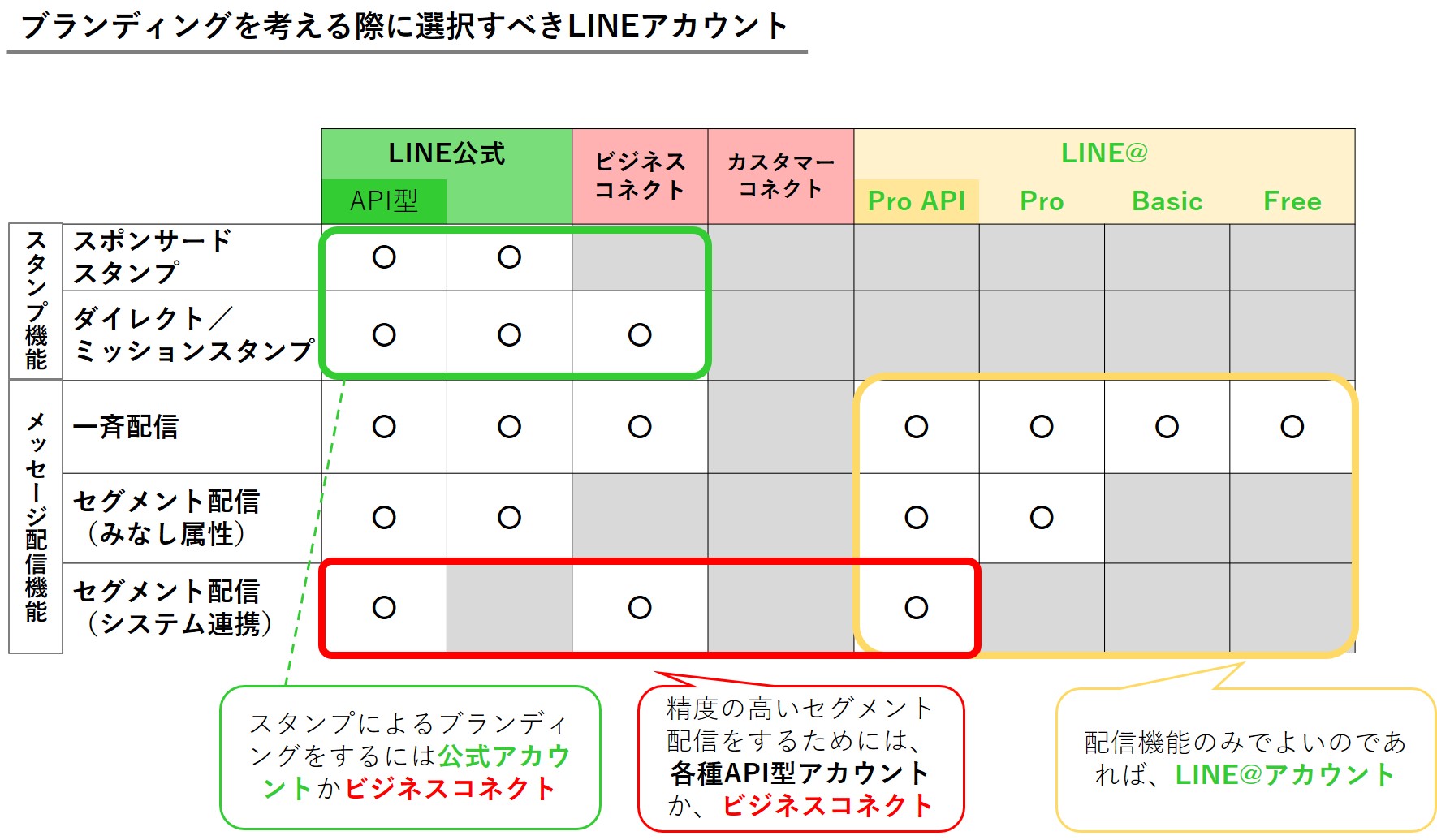

ブランディングで選ぶべきLINEアカウントは?

ブランディングのための機能を大まかにご理解いただいたところで、ここでLINEのアカウントの話にうつりましょう。LINEには細かく分類すると8種類のアカウントが存在します。

先にご紹介したブランディング機能と、8つのアカウントがどう対応しているのかを示したのが下の図です。

スタンプによるブランディングなら、「公式アカウント」「ビジネスコネクト」

スポンサードスタンプを活用するのであれば、公式アカウントしかありません。

ダイレクトスタンプ/ミッションスタンプの提供はビジネスコネクトアカウントでも可能です。

その他のアカウントにはこうしたスタンプの配信機能がないため、LINEスタンプによる自社のイメージ訴求やブランディングを考えるなら公式アカウント、ビジネスコネクトでしょう。

精度の高いセグメント配信をするなら「API型アカウント」「ビジネスコネクト」

一方、精度の高いセグメント配信は公式アカウントの苦手分野のようです。

「みなし属性ではなく自社のもつ顧客情報と結び付けてセグメント配信したい。」

そうした場合は「API型アカウント」で外部システムを利用するか、ビジネスコネクトアカウントを使用する必要があります。

配信のみでよいのであればLINE@アカウントを活用する

LINE@アカウントはスタンプ配信機能こそありませんが、一斉配信の機能はそろっています。

アプリをインストールすればスマホからでも始めることができます。

無料のFreeプランにはありませんが、その他のLINE@アカウントであればリッチメッセージも送ることができます。ただしスタンプ配信機能がついていないため、「友だち」の大量獲得は困難です。しかしそこが問題ではないのであれば、一番安価なLINE@がおススメと言えるでしょう。

カスタマーコネクトは?

ここではまだ登場していないカスタマーコネクト。

カスタマーコネクトは顧客対応機能が充実しているアカウントです。

情報発信によるブランディングには適していませんが、質問への回答などといった問い合わせ対応で活躍するアカウントです。それは次の章からご紹介します。

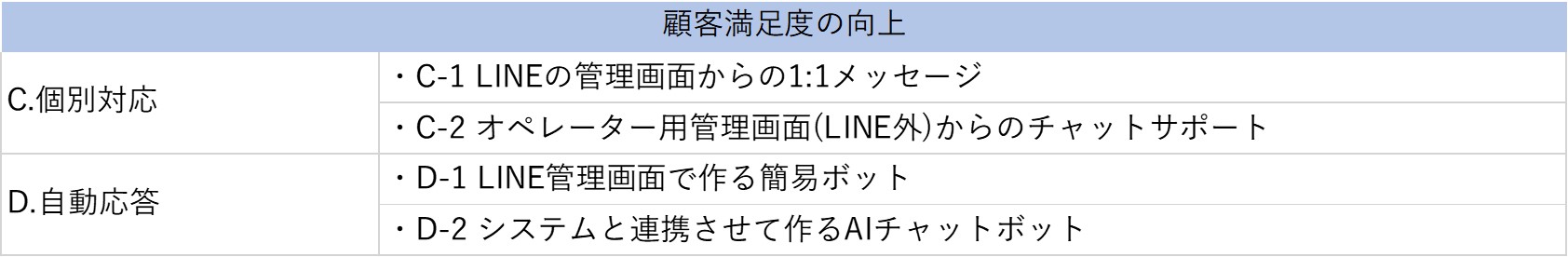

2.顧客満足度向上のためにLINEを活用する

続いて顧客満足度の向上。

LINEを通じてユーザーと接点を持つにあたり、その対応の方法には以下のような種類があります。

C.顧客対応

▼ C-1. LINEの管理画面からの1:1メッセージ

一番基本的な対応は、LINEの管理画面を通じた顧客対応です。

これが可能なのはLINE@のアカウント。このように、LINEが提供する管理画面から、いつもLINEで友だちと会話をする動作と同じ操作で顧客とやりとりをすることができます。

下の図はLINE@のスマートフォンアプリから行っていますが、PC画面からも操作可能です。

基本的には1:1、つまりお客様1人に対して、対応する事業主側も1人に限られます。ですから小規模な数の顧客とのやり取りに向いているとされています。

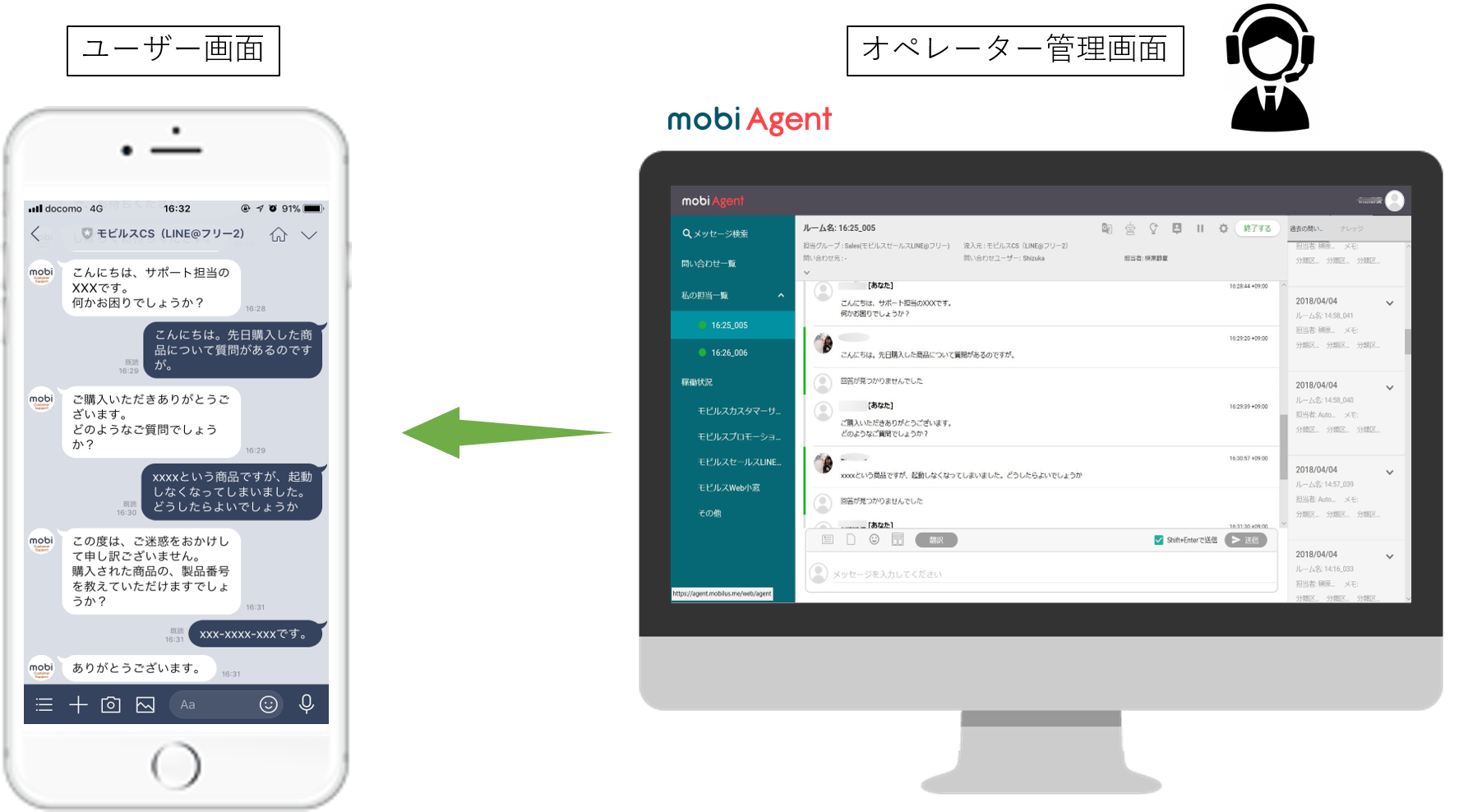

▼ C-2. オペレータ用管理画面(LINE外)からのチャットサポート

1:1対応にたいして、同時に多くの問い合わせにレスポンスできるのがこの「チャットサポート」機能。

LINEの管理画面ではなく、パートナー企業が提供する管理画面を通じて顧客からの問い合わせに対応します。

D. 自動応答

▼ D-1. LINE管理画面で作る簡易ボット

例えば深夜の時間帯など、人では対応できない場合、機械的に自動応答させることができます。

LINEの管理画面を用いて自動応答の設定をすれば、簡易的なボットを作ることができます。

ただし、通常チャットボットを作るときに使用するようなGUI(Graphical User Interface)等の操作や、専用の作成画面を用いるのではなく、あくまでLINEの管理画面上から応答パターンを登録する必要があります。

そのため、幅広い応答パターンを作るには向いていない、もしくはそれ相応の時間を割く必要があります。

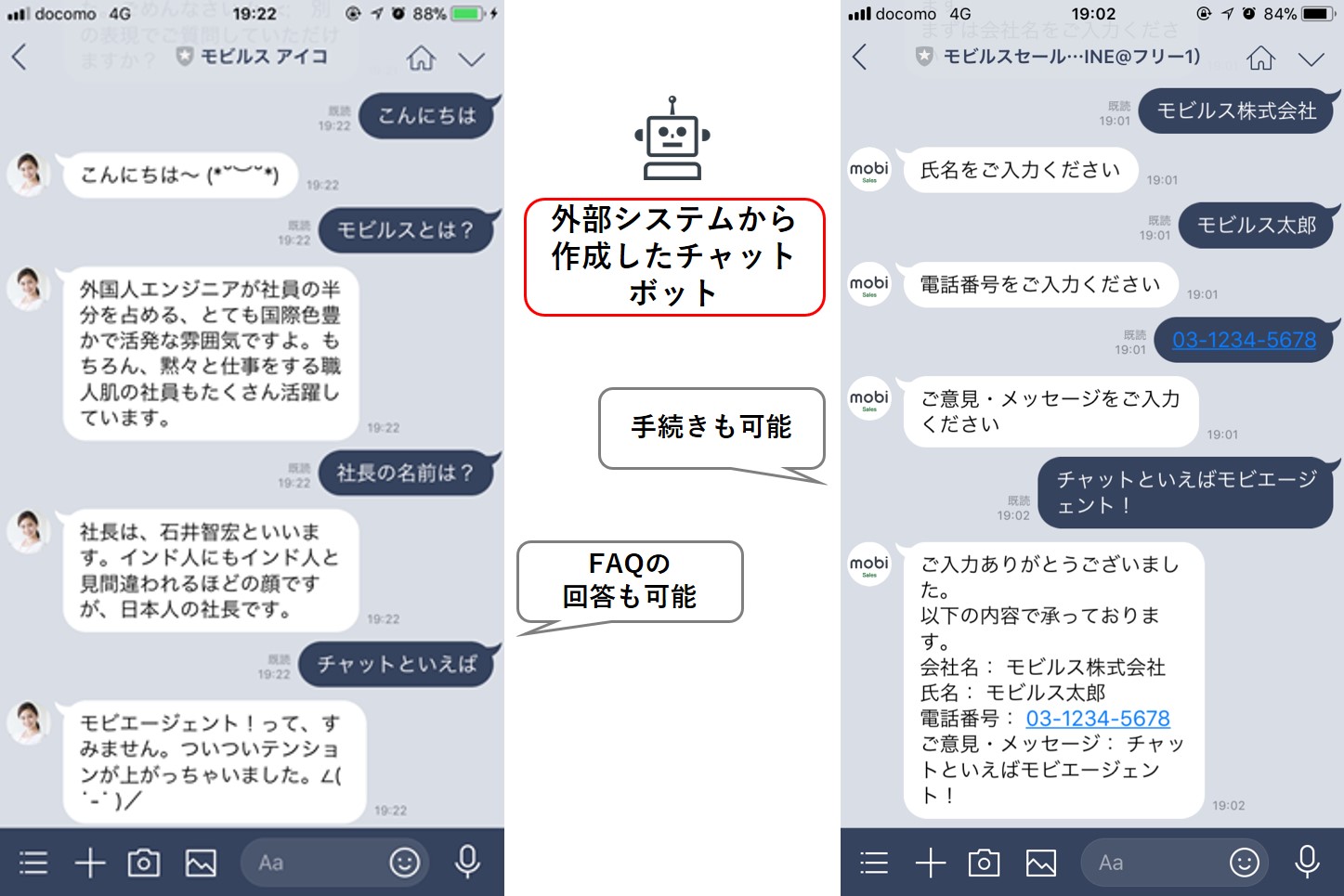

▼ D-2. システムと連携させて作るAIチャットボット

一方、LINEパートナー企業が提供するシステムと連携して作られた自動応答でしたら、手続きを受け付けることや、FAQを答えさせることも可能です。

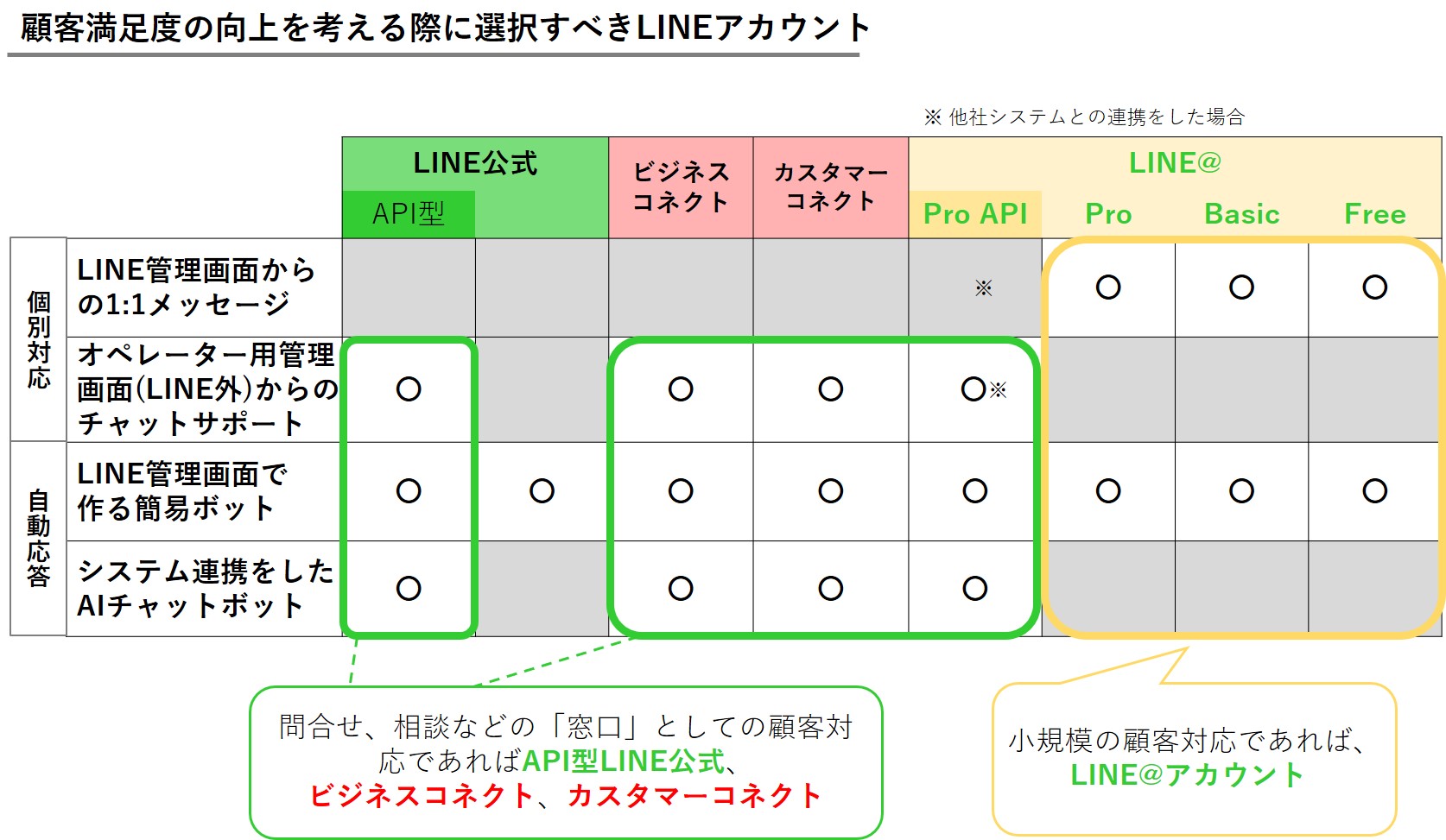

顧客満足度で選ぶべきLINEアカウントは?

顧客対応のポイントは、ユーザーが答えてほしい疑問や困りごとに対して、すぐに回答することができるか。

そして、コストに見合った運用ができるかどうかです。

問い合せが多いにもかかわらず、1:1対応で待たせてしまってはもったいないですし、自動応答で答えられる内容をヒトが全て対応してしまってはコストに見合いません。適した体制で、適した回答をすばやく答えることが、顧客対応によるユーザーの満足度を向上させます。

では、顧客対応の種類をご理解いただいたところで、再度LINEのアカウントの話にうつりましょう。

先にご紹介した顧客対応機能と、8つのアカウントの対応表が下の図です。

少ない数の問い合わせ、小規模な顧客対応であれば「LINE@アカウント」

一度に多くのお客から問合せが来る可能性が低いのであれば、LINEの管理画面を通じた1:1の対応で十分かもしれません。その場合はLINE@アカウントを活用しましょう。

多くのお客の「窓口」となるのであれば「API型LINE公式」「ビジネスコネクト」「カスタマーコネクト」

例えばメーカーの相談窓口のように、小規模の数のやりとりではなく多数のユーザーから問合せが来る可能性がある場合はLINE管理画面の1:1対応では追いつくことが難しいでしょう。

その場合は外部システムを活用した顧客対応が必要になります。そのため、外部システムとの連携ができるAPI型LINE公式、ビジネスコネクト、カスタマーコネクトアカウントを活用する必要があります。

ポイントは自動応答と有人対応のハイブリッド

顧客対応の代表例は、ペット保険のアニコム損害保険株式会社が保有するLINEアカウント「アニコム」。

メニューから「各種お問合せ」を押すと、チャットボットによるFAQ回答が始まります。

今すぐペットの体調について相談をしたい。

そんな時はメニューから「どうぶつホットライン」を押します。すると、獣医師とのLINEでの会話がスタートします。

参照元:https://www.anicom-sompo.co.jp/hotline/

ボットが答えられることはボットに任せ、人間でしか答えられないことはオペレーターが対応する。

顧客満足度の向上にはこうしたボットとヒトの役割をうまく棲み分けることが大事かもしれません。

カスタマーコネクトなら通話とも連携可能

上記の機能以外に、カスタマーコネクトにだけ備わっている機能もあります。

① LINE to Call

LINEの電話機能を利用して問い合わせができるサービスです。

② Call to LINE

電話からLINEへとユーザーを誘導することができるサービスです。

例えば0120などの問い合わせ番号に電話しても「只今電話が大変混みあっております。」というのはよくあることですね。そこで、Call to LINEの機能を使えば以下のような対応が可能になります。

ユーザー:携帯電話から電話をかける。

企 業:「只今大変混みあっております。このままお待ちになる場合は「1」を、LINEでサポートを受ける場合は「2」を押してください。」

ユーザー:「2」を押す。

すると、企業のLINEアカウントからメッセージが届き、ユーザーはチャットによる問い合わせを開始できる。

こんな具合に電話からの問い合わせをLINEへ誘導することができます。

このような通話とも連携した顧客対応ができるのはカスタマーコネクトの強みです。

目的に合ったLINEの使い方は見つかったでしょうか?

さて、ここまでLINEの基本的な機能と、アカウントをご紹介してきました。

ご自分の会社・事業がLINEを活用するとしたら、どのアカウントが最適でしょうか?

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

LINEを使ったセグメント配信・顧客対応のご相談承ります

さまざまなアカウントありますが、その分、費用もさまざまです。

そんな時はモビルスに一度ご相談ください。

モビルスはLINEの「Technology Partner」に認定されています。

https://mobilus.co.jp/info/news/3900

「ビジネスコネクト」や「カスタマーコネクト」など、LINEの企業向けサービスを利用したいとご検討中の企業様は、その目的や用途に応じて、モビルスのような「パートナー企業」を通じてLINEサービスを利用することができます。

LINEを使った顧客対応等でお悩みのことがあれば、一次相談もお受けしておりますので下記からお問合せください。