BLOG

来るべき「RPAチャットボット」の可能性~RPAがAI・チャットと連携したら~

2018.03.07 TREND

働き方改革の救世主「RPA」は今、AI・チャットとの連携で次のステージへと進もうとしています。

ここでRPA(Robotic Process Automation=ロボットによる業務の自動化)について振り返りましょう。

RPAの元年は2016年。

「一般社団法人日本RPA協会」が設立された年にあたります。

それ以降日本では業務改革・生産性向上の有力ツールとして一躍注目を浴び、各企業に導入がすすんでいます。

急激に注目されはじめたのには3つの背景があります。

① 新興国への業務の外部委託コストが高騰した。

そのため新たなアウトソーシング、またはコスト削減のソリューションが必要になった

② 働き方改革、労働人口の減少の影響で、一人あたりの生産性向上が必須となった

③欧米で2015年からRPAが流行しはじめ、続いて日本へ流入してきた

こうした流れが重なり、RPAは働き方改革の救世主として話題に取り上げられました。

そして、企業の現場へと導入されていきました。

RPAの歴史について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

RPAからRPA×AIへ

現在主に活躍するRPAは人間が行うルーチンワークをそのまま代行するロボットとして力を発揮しています。特にOCR(光学文字認識)技術を用いた画像認識により、紙によって行われていた作業のデジタル化に成功しました。そうした紙業務の多い金融業界から普及しはじめ、現在はメーカーなどへも導入がされ始めています。

そして、RPAはいま、次の段階へと進もうと研究されています。

それが今回ご紹介するAI(本稿ではAIチャットボット)との連携です。

とはいえRPA×AIの取り組みはすでに始まっています。

例えば日立リューションズが提供するデータ抽出サービス「活文 Intelligent Data Extractor」は、OCR技術で読み込んだ紙の書類のデータを、AIによりテキスト解析・データ抽出を行います。

そうして自動的に仕分けされたデータをRPAが引継ぎ、データを業務システムに入力する。

単なるルーチンワークの代替だけでなく、AI技術によって「仕分け・判断」をさせることでRPAとAIの連携を実現させています。

これはClass 2のRPAと呼ばれています。

※RPAのClass1~3についてはひとつ前の記事をご覧ください。

RPAチャットボットの可能性

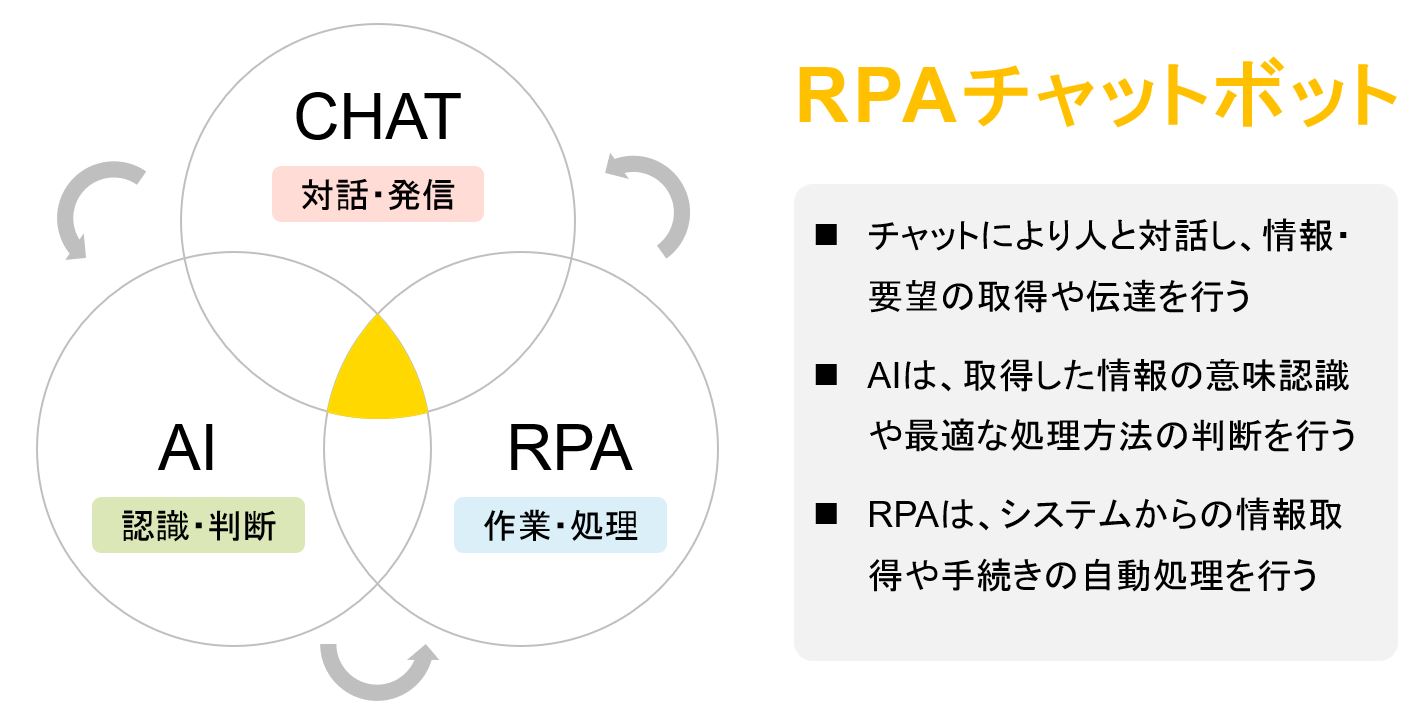

さらにモビルスは次のような連携を考えています。

RPA × AI × Chat(Bot)

RPAは人間のからだで言えば「手足」。

AIは言うならば判断するための「目」や「頭脳」。

そしてチャットは「口」や「耳」に値するとでも例えられるでしょうか。

これらを備えた機能が、モビルスが提案する「RPAチャットボット」です。

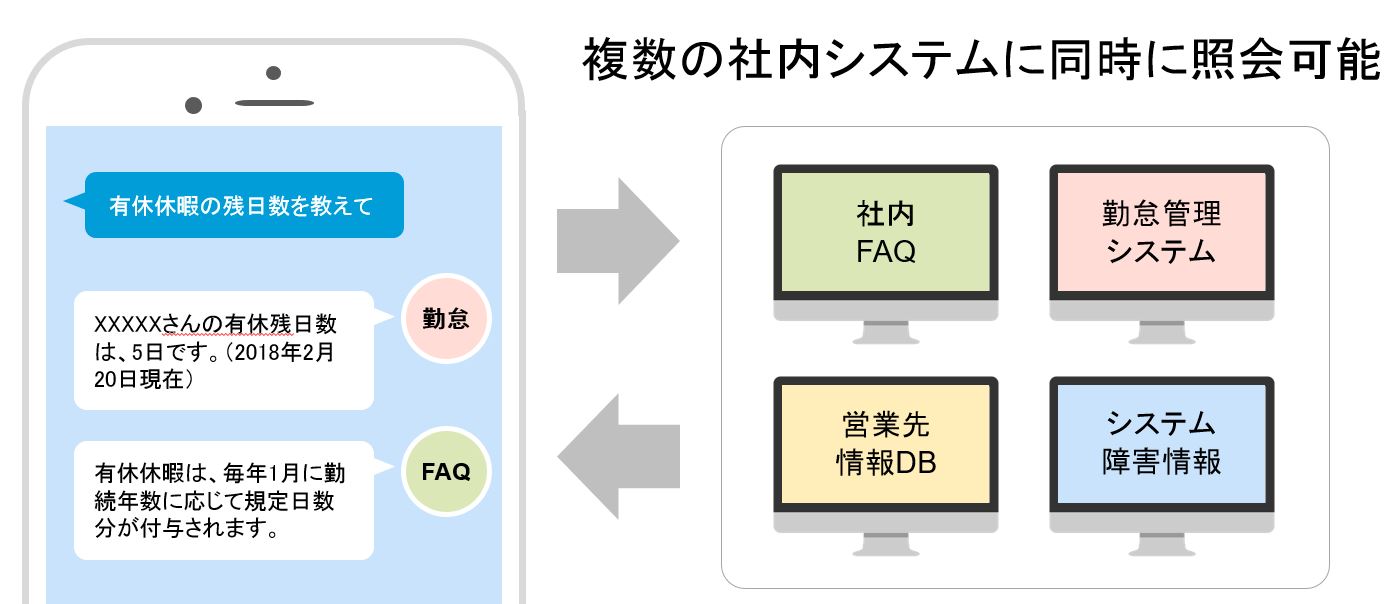

社内の複数システムに連携

たとえばチャットに、複数の社内システムを連携させたらどうでしょう。

「有休休暇の日数を教えて」という問いかけに対し、残日数を回答する(勤怠管理システム)だけでなく、有休休暇の取得方法も教えてくれる(社内FAQ)。

外出先で「●●株式会社の電話番号を教えて」と問いかければ電話番号が返ってくる(営業先情報DB)。

システムに障害が発生したらRPAチャットボットの方からアラートしてくれる(システム障害情報)。

RPAチャットボットが実現すればこのようなことが可能になるのです。

もっとシンプルに、こんなことも可能かもしれません。

「議事録作成」と言えば『議題は?』『参加者は?』と返事がくる。回答を終えるとシステムに議事録が格納されている。

「日報作成」と言えば今日の活動が問いかけられ、回答を終えると日報を作成し終わっている。

RPAチャットボットが適応できる業務範囲はまだまだありそうですね。

ある調査では本業ではない作業(メールの処理や書類の探索など)に業務時間の6割も費やしているとのこと。こうしたときにRPAチャットボットを使えば業務効率の向上につながるでしょう。

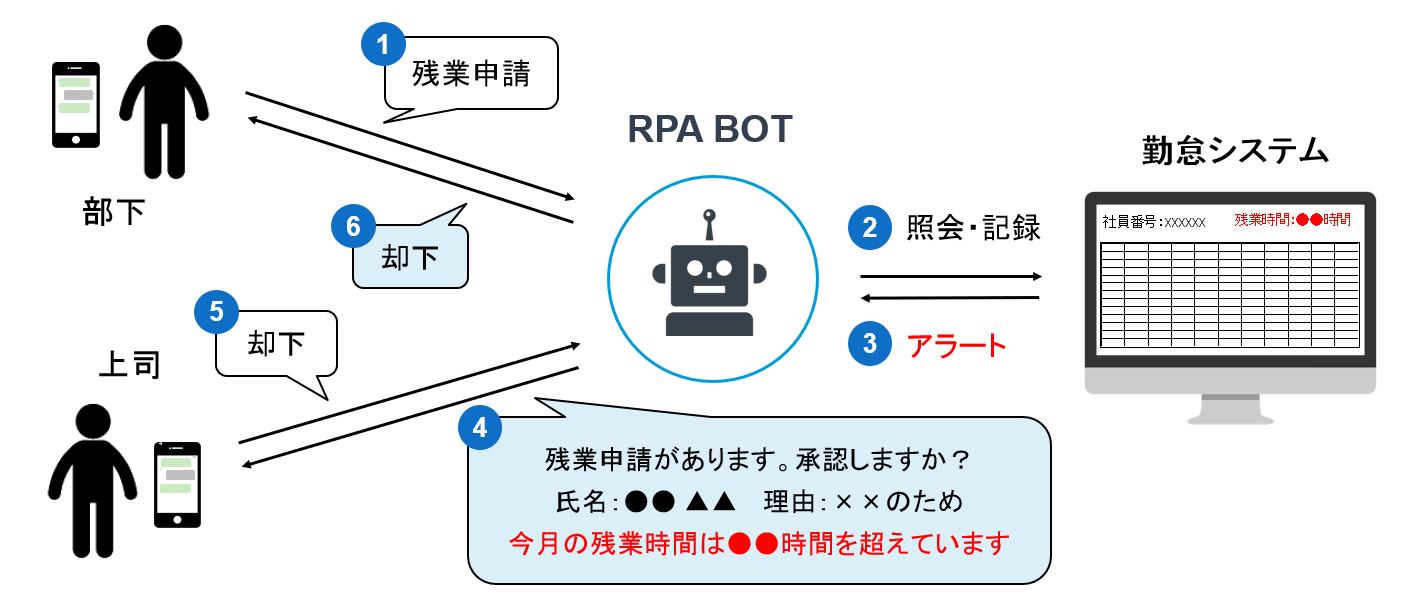

残業申請の簡素化、残業時間の管理・分析に

RPAチャットボットは機械と人間の1:1だけでなく、複数人との間でも機能することができます。

例えば残業申請。働き方改革の影響で、今まで必要のなかった残業申請が必須になった会社もあるとききます。そして、会社によっては紙で運用していることもあります。

それをRPAチャットボットが代行すると、どうなるでしょう。

部下はチャットを通じて残業申請を送信。(①)

それを受けたRPAチャットボットは勤怠システムに社員情報を照会しにいきます。(②、③)

情報を取得したボットは上司に通知をします。(④)

このとき、もし申請した部下の残業時間が所定の時間をオーバーしていたら通知と同時にアラートを上司に伝えます。

上司はその情報をもって残業の可否を判断。(⑤)

上司の承認の許諾結果が部下に届きます。(⑥)

社員(上司・部下)の手間は、チャットボットに向かって入力・応答するのみです。

このようにRPAチャットボットを活用することができれば、残業申請そのものの工数を減らすことができます。また、社員の残業時間・残業理由の分析が可能になり、不必要な残業を減らすよう管理することもできるようになります。

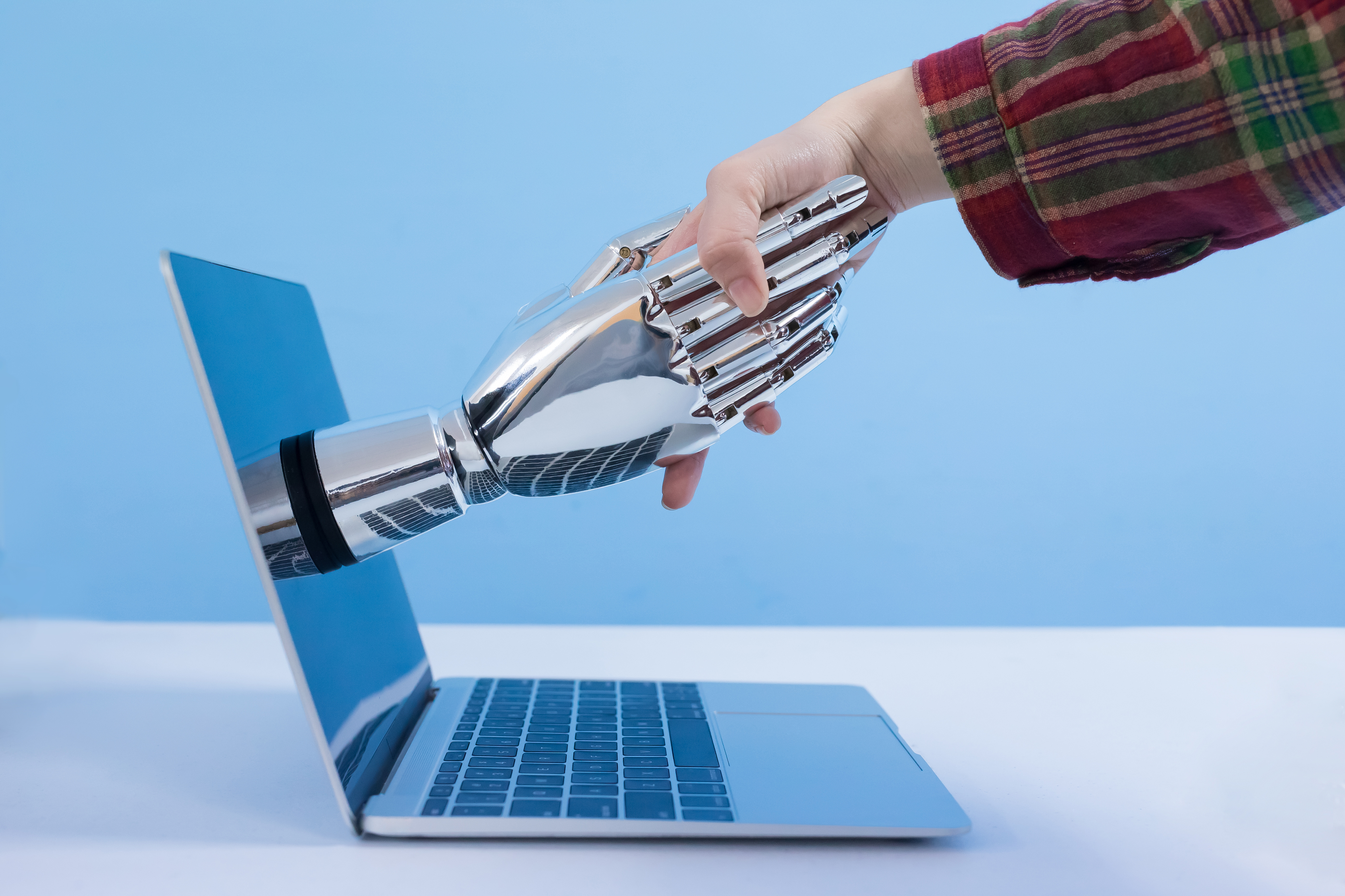

RPAはチャットボットと連携してよりパワフルに

何かを検索したり、申請したりするためのコミュニケーションをチャットボットで行い、情報の取得や照会、登録をRPAが担う。このように、今後は多く(もしかしたら全て)の業務のインターフェースがRPAチャットボットになりうるのです。

モビルスはそう考え、RPAツールとの連携を進めています。

チャットボットと連携したRPAは、人とつながり対話をすることで、対応できる業務範囲が格段に広がります。

機械ができることは機械に。人にしかできないことを人に。RPAのもつ力は、チャットボットでよりパワフルになると考えています。

今後のモビルスにご注目ください。

ダウンロード資料のお知らせ

当サイトでは、

チャットボットの作り方、モビルスの製品情報、RPAの詳しい情報や活用事例など、、

モビルスの知識・ノウハウが詰まった資料を無料でダウンロードすることができます!

RPAに関する資料もございます。

盛りだくさんの情報をぜひご活用ください。