2025 MOBILUS User Conference 開催レポート

投稿日:2025年11月10日 | 更新日:2025年11月9日

2025年10月10日(金)、モビルス株式会社は2025 MOBILUS User Conferenceを開催しました。

「2025 MOBILUS User Conference」は、コンタクトセンターにおける顧客体験(CX)の向上やサービスの最新動向、活用事例のご紹介をはじめ、意見交換会などお客さま同士での交流を通じて、新たな発見やより良い活用方法を見つけていただくことを目的としたユーザーさま向けのイベントです。

「2025 MOBILUS User Conference」では、講演プログラムとディスカッション、懇親会を行いました。

当日の様子をダイジェスト版でご紹介します。

【開会の挨拶/モビルスセッション①】

▲今回のユーザー会は、品川フロントビルの会議室を会場に開催しました。

モビルス 代表取締役社長 石井の登壇で幕を開け、続いて、ユーザー企業さまの事例紹介としてSBIいきいき少額短期保険さまにご登壇いただき、サービスのご活用方法や導入効果についてお話いただきました。

生成AIが変えるCX 現場と顧客体験|モビルス株式会社 代表取締役社長 石井 智宏

代表取締役社長の石井、「生成AIが変えるCX 現場と顧客体験」と題し、CX(顧客体験)推進を成功に導くための基盤、技術の現状、そしてCXの役割変容についてお話ししました。内容を一部抜粋してご紹介します。

真に価値あるCXの実現には、顧客の声(VOC:Voice of Customer)を基点とすることが不可欠です。VOCを企業戦略の確かな基盤とするためには、まず「運営体制がしっかり整備されていくこと」が最も重要な必要条件です。この強固な体制があって初めて、進化を続けるテクノロジーを効果的に「活用していく」ことが可能になります。

現在のCX領域は大きな「追い風」を受けており、その役割は利益に直結するものへと変化しています。この背景には「顧客行動の大きな変容」があり、新規顧客が購買直前に既存ユーザーの口コミをチェックする「CXループ」が明確になったことで、コンタクトセンターでの対応が企業の利益に直結するようになりました。

民間の調査企業のレポートによると、技術面では、生成AIは「幻滅期」に入ったと分析されていますが、これは幻想が消え、実質的な運用に使われ始めたポジティブな段階であると見ています。今後はRAG※1やAIエージェントなどの技術を活用し、運用効果を出すフェーズに入ると予測しています。

モビルスがめざすのは、お客さまのニーズをプリディクティブ(先読み)し、プロアクティブ(能動的に対応)する「一歩先に行く戦略的CX」です。最後に、モビルスは今後も最新技術と知見をもって、クライアント企業さまのCX進化を強力にサポートしていく展望をお聞きいただき、セッションを終えました。

※1 RAG(Retrieval-Augmented Generation):大規模言語モデル(LLM)によるテキスト生成に、外部情報の検索を組み合わせることで、回答精度を向上させる技術

誰も取り残さないAIを 寄り添うAIボイスエージェント|SBIいきいき少額短期保険株式会社 大菅 佑介さま/モビルス株式会社 近藤 浩之

SBIいきいき少額短期保険株式会社の生成AIチーム 大菅さまと、モビルスの生成AI導入プロジェクト現場・導入担当の近藤による対話型セッションでは、「シニア層にも寄り添うAIエージェント型ボイスボット」の導入と実践について、実証実験(POC)を中心とした取り組みについてお話しいただきました。内容を一部抜粋してご紹介します。

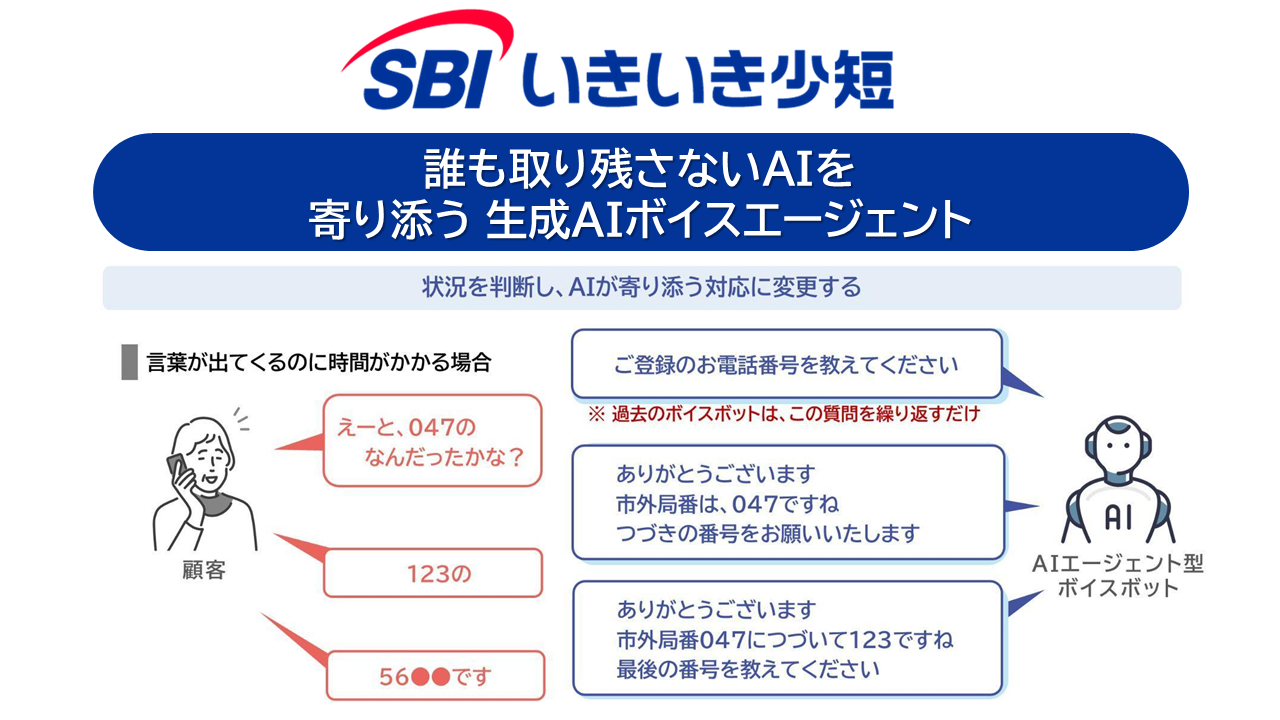

SBIいきいき少短さまでは、シニア層向けの保険商品を扱う特性上、コールセンターにはデジタル操作に不慣れなお客さまからの問い合わせが多く寄せられています。このため、オペレーターは専門用語を避け、ゆっくりと聞き取りやすい話し方を心がけるなど、「お客さまに寄り添った丁寧な対応」を最も重視しています。しかし、従来の営業時間外対応用のボイスボットには、テレビの音声が混ざることでお客さまの発話が正しく認識できないという音声認識の課題や、シニア層のゆっくりとした話し方や、言葉が続かずに詰まったり、問い合わせに必要な証券番号などの情報を探したりしている間に会話が時間切れとなり、シナリオを完了できないという会話の完結性の課題がありました。

これらの課題を解決するため、生成AIを活用したAIエージェント型ボイスボットが導入されました。導入効果として、まず音声認識の課題については、テレビ音声が混在する状況下でも、お客さまが発する名前や「はい/いいえ」といった意図を正確に抽出し、認識できるようになりました。次に会話の完結性に関する課題については、お客さまの状況に合わせた対応が可能になりました。電話番号の聞き取りにおいては、お客さまがゆっくり話したり、途中で区切って話したりする場合でも、AIエージェント型ボイスボットが過去の発言を統合しながら聞き返すことで、完結に導くことが可能になりました。また、お客さまが証券番号を探したりしている際に「どこ見たらいいの?」と尋ねたり、「ちょっと待ってね」と発言したりしても、AIエージェント型ボイスボットがお客さまの状況に寄り添い、適切な待機や優しい応答を自動で生成できるようになりました。

▲AIエージェント型ボイスボットの応対の様子(講演資料より一部抜粋)

この結果、AIエージェント型ボイスボット導入後の発話完結率は71%に達し、従来のボイスボット利用時と比較して完結増加率は300%以上を記録しました。また、オペレーター業務の負担軽減にも繋がり、コールバック削減率は63%、後処理削減率は51%を達成しています。本プロジェクトは、企画・想定から本番公開までわずか4ヶ月という短期間で実現しています。

セッションの終盤には、参加企業さまから質問を受け付け、シニア向けのサービスを提供される企業さまや金融機関さまから、システム連携や導入時の改善点などの質問があがり、取り組み内容を共有していただきました。

▼合わせて読みたい:導入プレスリリース▼

生成AI活用の新機能「AIエージェント型ボイスボット」を提供開始、SBIいきいき少短に本導入決定 電話口で顧客一人ひとりに寄り添い、人が応対しているような自然な対話で用件を特定し受付完結

~実証実験(POC)で、ボイスボットでの受付完結率は7割超・折り返し対応6割超削減~https://mobilus.co.jp/press-release/48475

【モビルスセッション②】

モビルスにおける CX向上の取り組みと課題|モビルス株式会社 カスタマーサクセスディビジョン長 河田 大介

カスタマーサクセスディビジョン長の河田より、モビルスが掲げるミッション「すべてのビジネスに、一歩先行くCXを。」を体現するための具体的な取り組みについてご紹介しました。内容を一部抜粋してご紹介します。

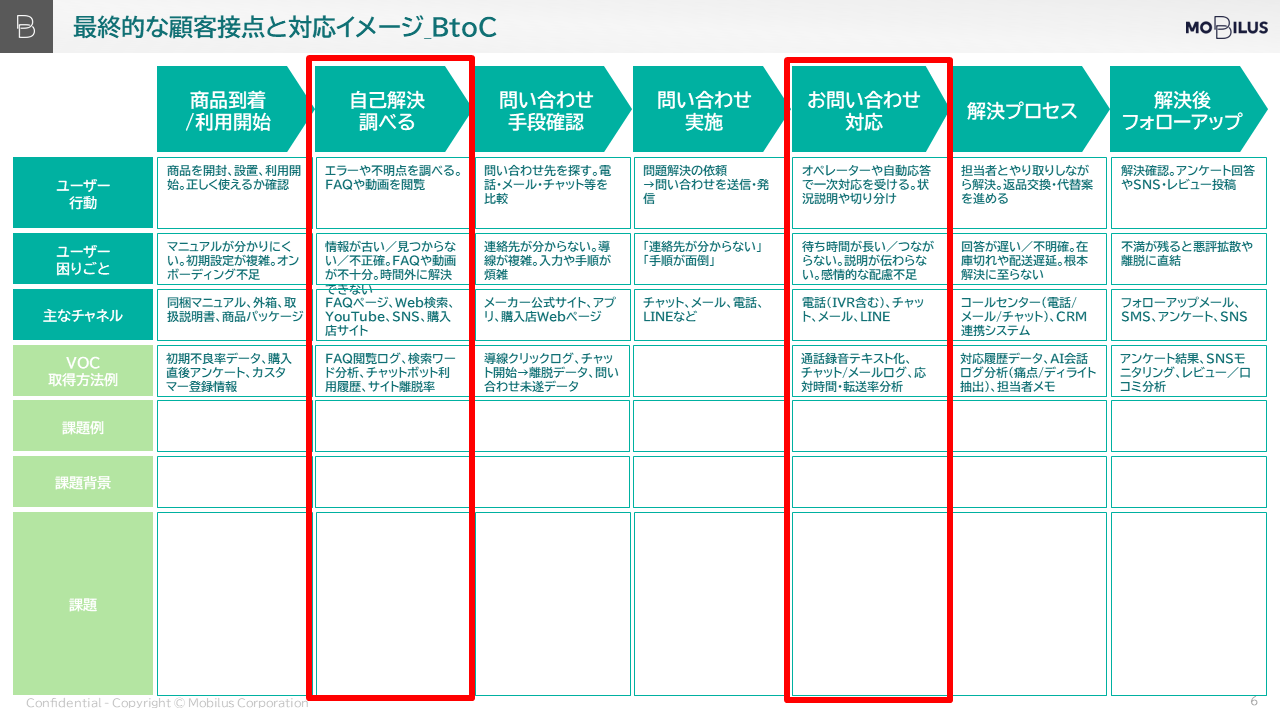

BtoBのCX向上において、セミナーやイベントの参加から製品利用に至るまでのお問い合わせフロー全体を整理し、各フェーズの課題を把握することが必要とされます。モビルスは、顧客の生の声だけでなく、サイト利用率や履歴などのデータも含むVOC(Voice of Customer)を基軸とし 、顧客接点(タッチポイント)の全体把握、定量・定性データ分析を通じた痛点(ペインポイント)の洗い出し、そして社内横断的な改善を推進しています。

CXプロジェクトでは、カスタマージャーニーなどを基に100件以上の課題を特定し 、これを製品系、営業系、納品品質、顧客接点、データ管理の五つのワーキンググループに分類して横断的に改善に取り組んでいます。

特に「商談」という顧客接点に焦点を当てた事例では、商談で得られる痛点やディライト、製品リクエストを取り逃さない仕組みを構築しました。モビルスでは商談情報を生成AIを介してBI(ビジネスインテリジェンス)で評価・分析を可視化することで、商談およびサービス全体の改善に役立てる仕組みづくりを始めています。

モビルスは、このVOCスキームを自ら体現し、クライアント企業さまへのご提案にも活かすことで引き続き皆さまの期待に応えていくことをお伝えし、セッションを終えました。

※2 企業が蓄積した膨大なデータを収集・分析・可視化し、経営や業務の意思決定に活用する手法やプロセスのこと。

参加者さまでのディスカッション

▲金融、メーカー、サービスなど幅広い業界から約70名のユーザー企業さまやパートナー企業さまにご参加いただきました。

ディスカッションでは、多様な業種・業務の皆さまが一堂に会する貴重な機会を活用して、コンタクトセンターに集約されるVOCを企業活動に活用することを目的にグループワーキングを実施しました。顧客が商品やサービスに関わる認知から購入、利用、リピートに至るまでの行動や感情、思考、不満などを時系列で可視化するカスタマージャーニーマップを六つのステップに分類。テーブルごとに担当するステップについて、自社の課題や現状について意見を交換し、各所で熱量高くディスカッションが行われていました。

▲カスタマージャーニーマップのイメージ

【閉会の挨拶/モビルスセッション③】

CX-Branding Techの本質 必然が生み出す 顧客体験価値の向上|モビルス株式会社 セールスディビジョン長 新谷 宣彦

セールスディビジョン長の新谷より、目覚ましい進歩を遂げる生成AI活用とCX向上のためにコンタクトセンターがめざすべき在り方についてお話しました。内容を一部抜粋してご紹介します。

企業の永続的発展におけるCXの向上は、最重要課題とされています。近年、顧客とのタッチポイントが多様化し、購買意思決定プロセス(カスタマージャーニーマップ)も複雑化しています。企業主導のアプローチが限界を迎える中、既存顧客を起点とする新規顧客獲得の循環モデルの確立が急がれています。この実現のためには、カスタマージャーニーマップの痛点の特定・分析がきわめて重要であり 、顧客の真の問い合わせ理由(コールリーズン)の把握と理解が求められます。コールリーズンの分析に使用されるVOCが集積するコンタクトセンターは、その重要性が高まっているのです。

そして、コンタクトセンターに寄せられる大量のVOC分析において、生成AIの活用は欠かせません。生成AIの登場はCX運営に大きな変革をもたらし、継続性、効率性、標準化を担保したCX運営の実現を可能にしています。従来の待機時間の長さや自己解決率の低さは、生成AI活用によってFAQの充実化やKCS※3(知見活用)の容易化で解決に向かいつつあります。

最後に、コンタクトセンターがめざすべき姿は、問題発生後の事後対応ではなく、お客さまの行動を予見し事前に手を打てる「一歩先にいく戦略的CX改善」であると結び、セッションを締めくくらせていただきました。

※3 KCS(Knowledge-Centered Service):組織内で知識(ナレッジ)を体系的に収集、管理、共有、再利用するためのフレームワークのこと。

この高度なCX改善施策の実現に向けて、モビルスは従来のSaaS提供からコンサルティングと導入支援を含むフルサービスモデルへ転換しています。「CX改善施策を現場に確実に定着させ実践につなげていく」ことで、モビルスはクライアント企業さまのCX向上を支援してまいります。

懇親会

講演プログラム終了後は、同じ会場で懇親会を開催しました。プロダクトストラテジーディビジョン長 吉野より乾杯のご挨拶を行い、お食事をしながらの懇親会で、モビルス社員やお客さま同士が交流を深めました。

和やかな懇親会会場の一角で、昨年に続きオペレーション支援AI「MooA」の最新機能デモも披露。デモ体験を希望するお客さまが次々とブースを訪れ、その性能に驚きの声を上げられていました。

参加企業さまの声

一部を紹介します。

・先行した事例を伺うことができたため、ボイスボットの事例は非常に参考になりました。

・他センターの実情を聞けたこと、CXの重要性の理解が深まった。

・事例の詳細な部分までお伺いする事ができ、期待以上でした。ユーザー同士のディスカッションも他社の取組が大変参考になりました。

・知りたかった事例や同業種での対応などの情報交換ができ、今後の検討の参考になった。

最後に、代表取締役社長 石井の閉会の辞で「2025 MOBILUS User Conference」を締めくくり、盛況に閉幕いたしました。

最後に

昨年に続き、今年もオフラインでユーザー会を開催することができました。

講演プログラムでは、コンタクトセンターにおけるCX向上の重要性や、生成AIを活用した業務効率化・利便性向上の取り組み、ご提供サービスについて理解を深めていただきました。

ディスカッションや懇親会の場では、多様な業界・業種の皆さまによる活発なコミュニケーションが見られ、参加者の皆さまにとって有意義な時間となったのではないでしょうか。

ご参加いただいた皆さま、お忙しい中ご臨席くださり、誠にありがとうございました。

今回ご予定が合わずご参加いただけなかった皆さまも、次回はぜひ会場でお会いできることを楽しみにしております。

モビルスは、ミッション「すべてのビジネスに、一歩先行くCXを。」の実現に向けて、コンタクトセンターに最適化したソリューションを提供し、企業価値の向上と持続的な発展、そしてさらなるCXの創出に取り組んでまいります。