カスタマーサポートにおける「解決率」とは?計算方法・改善術まで

投稿日:2025年8月29日 | 更新日:2025年8月29日

コールセンター(コンタクトセンター)などカスタマーサポートで重視されるKPIの一つが「解決率」です。当記事では、解決率の基本知識やカスタマーサポートで解決率が重視される理由をはじめ、解決率の向上によるメリットや低くなる原因と改善のための方法まで詳しく紹介します。

<目次>

解決率とは?カスタマーサポートで重視される理由

解決率とは、顧客から受けた問い合わせを解決できた割合のことです。カスタマーサポートのKPIを設定する上で、解決率は非常に重要な指標となります。顧客が問い合わせをする際に最も望んでいることは、「抱えている問題や疑問が解決すること」だからです。カスタマーサポートで解決率が重視される理由や、FCR(初回解決率)の違いについて紹介します。

顧客の本当のゴールは「対応」ではなく「解決」

多くの企業では、「応答率」や「平均対応時間」といった指標を用いてカスタマーサポートのパフォーマンスを評価しています。しかし、問い合わせの目的は「誰かに対応されること」ではなく、「問題が解決すること」です。カスタマーサポートの最大の使命は、顧客の抱える問題を解決することにあります。その意味で、解決率は非常に実態に近い指標だと言えるでしょう。

たとえば、「対応は丁寧だったが、最終的に別の部署にたらい回しにされた」「回答が曖昧で、自分で調べ直すことになった」などのケースでは、CSAT(顧客満足度)は低下し、解決率も下がっていると考えられます。

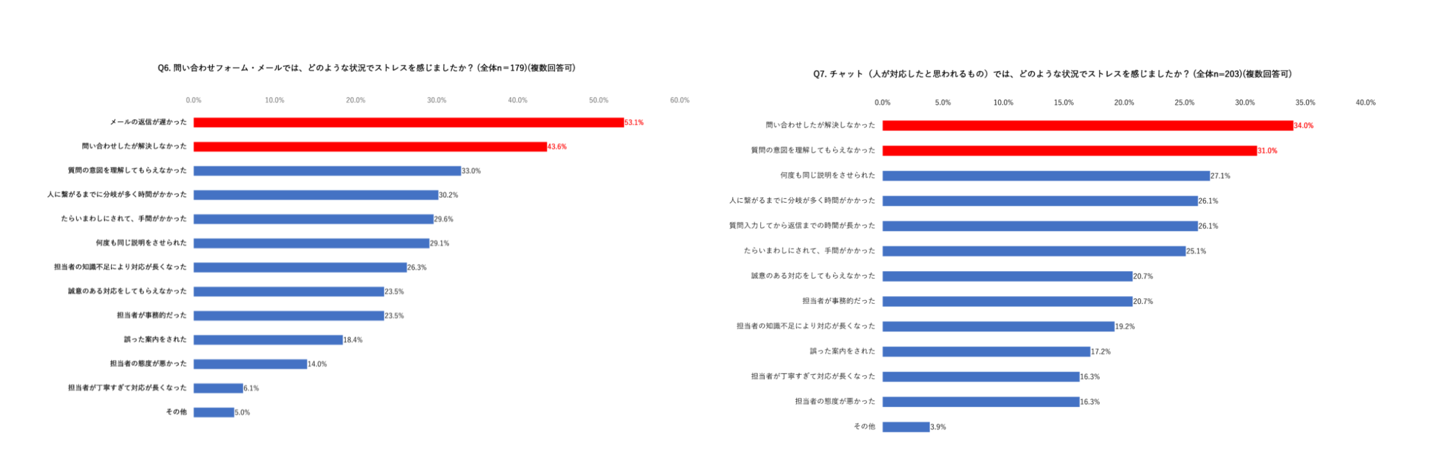

2022年にトランスコスモスが実施した、カスタマーサポートの利用におけるストレスを感じる状況の調査結果でも、「長時間待たされる」「手間がかかる」と並んで「解決しない」が上位でした。

※ 出典:カスタマーサポートに対するカスタマーニーズ調査2022 トランスコスモス株式会社(https://www.transcosmos-cotra.jp/)

FCR(初回解決率)との違いとは?

「解決」の指標でよく混同されがちなものに「FCR(First Contact Resolution=初回解決率)」と「解決率」があります。FCRは最初の問い合わせで解決できたかを測るのに対し、解決率は最終的に解決したかどうかを測る指標です。

つまり、FCRはスピードと効率性に重点を置いた指標であり、解決率は「結果として顧客が問題を解消できたか」に重きを置いています。どちらも重要なKPIですが、特に業務改善やCX向上の観点では、まず“解決率”の安定を目指すと良いでしょう。

なお、解決したかどうかの判断は顧客の主観によるため、カスタマーサポートの中で、解決したかどうかの定義を明確にし、定量的に測定できるようにしておくことが重要です。たとえば、他部署へのエスカレーションや書類のやり取りなどが必要で即時解決できない場合、一回の問い合わせ対応で解決できる範囲を決め、解決扱いとする場合もあります。

解決率の計算式・平均とは?

解決率は高ければ高いほど望ましいですが、どの水準を“高い”とみなすかは業界やチャネルによって異なります。

解決率の計算式

一般的には、以下のように算出します。

解決率(%)= 解決済みと判断された件数 ÷ 総対応件数 × 100

たとえば、1000件の問い合わせのうち800件が「解決済み」と判断されたなら、解決率は80%です。

業界別の平均目安

一般的なコールセンターでは「70〜85%」、小売・ECでは「65〜80%」、金融業では「80〜90%」が解決率の平均目安と言われています。

チャネル別の平均目安

電話以外のチャネル別に見ると、メールサポートでは「60〜70%」、チャットサポートでは「50〜70%」、AIチャットボット単体では「30〜50%」が解決率の平均目安となっています。電話対応と比べ数値が低くなっているのは、チャットサポートだと対応できる問い合わせ範囲が限られていることや、AIチャットボット単体では完結できない内容が多いことが背景にあるためです。

解決率の向上がもたらすメリットとは?

解決率を向上することは、「顧客満足度の向上」「オペレーターの対応負荷の軽減」「コストの削減」といったメリットがあります。一つずつ詳しく見ていきましょう。

顧客満足度の向上

解決率が高いということは、顧客の問い合わせが適切に処理されていることを意味します。未解決のまま終わるケースが少なければ、顧客はサービスに対して肯定的な印象を持ちやすくなります。その結果として、顧客ロイヤリティ(企業・サービスへの愛着)が向上し、継続利用やリピート率の向上、クレームの減少などが期待できます。

オペレーターの対応負荷の軽減

問い合わせが一回で解決できなかった場合、顧客は再度コンタクトを取る場合が多いです。この「再対応」が増えることで、オペレーターの稼働が逼迫し、結果的に一件あたりの対応時間も増加します。解決率が高ければ、一回の問い合わせでの完結割合が増え、対応効率が上がります。

同じ問い合わせに何度も対応する必要がなくなり、オペレーターの心理的負荷や対応遅延のリスクの軽減にも効果的です。

コストの削減

解決率が低い状態では、一件の問い合わせに対して複数回の対応が発生するため、必要な人員や対応時間が増加します。特に再問い合わせが多い場合、応答数が膨らみ、システム費用やマネジメント工数の増加にもつながりかねません。

解決率が高まれば、一件あたりの平均対応回数が減るため、総工数の削減も期待できます。これはオペレーターの人件費だけでなく、教育・管理・インフラ維持などのコストにも波及効果が見込めます。

解決率が低くなる原因とは?

解決率を向上することは様々なメリットをもたらします。一方で、解決率が低くなる主な原因として「ナレッジ・マニュアルの整備不足」「チャネル間の情報連携不足」「オペレーターの教育不足・業務の難易度」があります。次に詳しく見ていきましょう。

ナレッジ・マニュアルの整備不足

解決率を低下させる原因の一つは、ナレッジやマニュアルの整備不足です。対応に必要な情報が共有されていない、あるいは明文化されていない場合、オペレーターによる対応のばらつきを発生させる原因となり得ます。結果として、正確な情報を提供できず、問い合わせの解決に時間がかかったり、誤った案内をしてしまったりする恐れがあります。また、特定の社員しか対応できない内容が多い場合、属人化が進み、解決率は安定しません。

チャネル間の情報連携不足

電話、メール、チャットなど複数のチャネルを用いてサポートを提供している場合、問い合わせの対応履歴や文脈が共有されていないと、対応の一貫性を保てません。前回の問い合わせ内容を確認できないまま対応することになれば、顧客にとっては「また一から説明する」必要があり、ストレスとなります。このような環境では、顧客が対応を途中で断念したり、解決までに時間がかかったりするため、解決率の低下を招きます。

オペレーターの教育不足・業務の難易度

対応範囲が広すぎたり、内容が複雑で判断基準が曖昧な業務においては、オペレーターの力量に応じて対応の品質が変動します。特に新人や非正規スタッフの場合、判断に迷って顧客に明確な回答ができず、未解決のまま終了してしまうリスクが高いです。また、属人的な判断に依存している場合は、個人ごとの知識差によって解決率が左右されやすくなります。

解決率を改善するための方法とは?

解決率を改善する主な方法は、以下の三つです。

・ナレッジマネジメントの強化

・複数チャネルの一元化

・AIチャットボット・AIエージェントの活用

一つずつ詳しく紹介します。

ナレッジマネジメントの強化

問い合わせに対する回答の一貫性を保つためには、ナレッジの標準化が必要です。過去の対応履歴やFAQ(よくある質問)を体系化し、マニュアルやテンプレートとしてドキュメント化することで、誰が対応しても同等の品質で回答できるようになります。

属人化を防ぐこと・対応の品質を保つことが主な目的であり、ナレッジは定期的に更新・改訂することが欠かせません。特にプロダクトの仕様変更やキャンペーン内容の変更がある場合は、古い情報のまま運用されていないか確認する体制が求められます。

ナレッジマネジメントを強化する上で、オペレーター向けのFAQが検索できるシステムや、対応履歴を元にFAQの作成案を自動生成するシステムなどの活用も検討してみてはいかがでしょうか。

複数チャネルの一元化

複数のチャネル(電話、メール、チャットなど)を用いた問い合わせに対して、履歴を一元的に管理する仕組みを整えることが重要です。

顧客ごとの過去のやりとりや担当履歴が確認できることで、問い合わせ対応の重複を防ぎ、必要な情報の取得時間も短縮できます。また、前回の問い合わせ内容を踏まえた対応が可能になることで、やりとりの回数を減らし、解決率の向上につながります。

CRM(顧客関係管理)システムとサポートチャネルのデータ連携は、単なる情報集約にとどまらず、顧客属性や購買履歴との突合によって、対応の優先度や方針を適切に判断する基盤にもなります。

AIチャットボット・AIエージェントの活用

チャットボットは、事前ヒアリングや簡単な問い合わせへの回答など一次対応や、定型的な手続き対応の自動化をはじめ、AIと連携したチャットボットは対応を自動で完結するものもあり、問い合わせ対応の自動化促進を目的に導入されるケースが多くなっています。営業時間外でも対応可能なため、顧客が自力で解決できる件数を増やすことにも効果的です。

また、近年は生成AIなどを用いたAIエージェントが実用化されており、より高度な問い合わせにも自動で対応できる範囲が増えてきています。問い合わせ内容の要約、意図の抽出、過去ログとの照合を行い、オペレーターに必要な情報を事前に提示する機能が実装されているため、オペレーター側での確認作業が削減され、対応スピードと正確性が向上します。結果として、再対応や誤案内のリスクを下げ、解決率の改善を期待できます。

まとめ

解決率の向上は、顧客満足度の向上やオペレーターの対応負荷の軽減、コスト削減といったメリットにつながるため、カスタマーサポートにおいて非常に重要な指標です。解決率を向上させるためには、「ナレッジマネジメントの強化」「複数チャネルの一元化」「AIチャットボット・AIエージェントの活用」が欠かせません。

当記事を執筆するモビルスでは、ナレッジベースの構築による回答サジェストやマニュアル検索を可能にするオペレーション支援AI「MooA」をはじめ、コールセンター(コンタクトセンター)の顧客体験(CX)向上を通じて企業の競争力を高め、収益を最大化するための総合的な支援を提供しております。

AIチャットボットや自己解決を促すビジュアルIVRなど、顧客満足度につながる幅広いニーズに対応できるソリューションを開発提供しています。ぜひご相談ください。

オペレーション支援AI「MooA」紹介資料

MooA®(ムーア)は生成AIや独自のAI技術を取り入れた、オペレーターの応対業務の負担を軽減し、応対業務全体の短縮化とVOCの活用を促進するオペレーション支援AIです。チャットボットやボイスボットと連携しながら、応対中のオペレーターの回答業務を支援します。機能、解決できることなどを紹介資料にて掲載しています。

下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。

https://go.mobilus.co.jp/l/843543/2024-04-30/by8ypg

ハイブリッドチャット「MOBI AGENT」製品資料

チャットボットとシームレスに切り替えて解決率向上を図ることができるチャットサポートシステム「MOBI AGENT(モビエージェント®)」の製品資料です。問い合わせ対応における課題をMOBI AGENTでどのように解決するか、主な機能、使い方などを掲載しています。下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。

顧客体験を最大化するCX戦略支援 CX Consulting

モビルスでは、クライアントの顧客体験を最大化するため、カスタマージャーニーマップ作成や定量的調査を通じたCX戦略立案・策定を支援しています。解決するお悩みや、CXコンサルティングの流れ等の詳細は、以下からご覧ください。

モビルス株式会社

モビルス株式会社