セキュリティ認証制度とは?種類・メリットから取得事例まで

投稿日:2023年8月18日 | 更新日:2025年9月30日

現在、企業はさまざまなリスクに晒されながら事業を運営をしています。中でも、個人情報の漏洩、社内不正、外部からのサイバーアタックなど、セキュリティ課題については年々脅威を増し、決して対岸の火事ではありません。

事業推進にあたり、ステークホルダーに対しては「信頼」や「安心」を示さなければなりません。そのための一つの手段が「認証制度の取得」です。

当記事では、セキュリティ認証制度の概要や種類(「Pマーク(プライバシーマーク)」「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)」「PCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard)」)、各制度の特徴や関係性をはじめ、取得するメリットや事例について紹介します。セキュリティ認証制度の導入検討や日々のカスタマーサポートでの業務の参考になれば幸いです。

コールセンターをご担当のSV・マネージャーの方必見!

WebやLINEでのチャットサポートにおいて、オペレーターが顧客の個人情報を安全に受け取り、本人確認や個人情報に基づいた個別対応を行うことができるセキュア・コミュニケーションを実現

<目次>

セキュリティ認証制度とは?

セキュリティ認証制度とは、情報の機密性・完全性・可用性を確保するための管理体制が適切に整備・運用されているかを、第三者機関が審査し、認証する制度です。認証を取得することで、自社のセキュリティ対策が一定の基準を満たしていることを客観的に証明でき、取引先や顧客との信頼関係を築く際の重要な材料となります。

主なセキュリティ認証制度の種類と特徴とは?

主なセキュリティ認証制度として挙げられるのは、以下の三つです。

- Pマーク(プライバシーマーク)

- ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)

- PCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard)

各制度の「概要」と「主な要求事項」などを紹介します。

※各制度の具体的な「取得方法」については当記事では言及しておりません。詳細は各制度の公式HPなどをご覧ください。

Pマーク(プライバシーマーク)

一つ目は「Pマーク(プライバシーマーク)です。「個人情報保護」に関する最もベーシックな認証制度で、導入している企業も多いのではないでしょうか。

Pマークの「概要」

Pマークとは「事業者が、個人情報の取扱いを適切に行う体制等を整備していることを評価し、その証として”プライバシーマーク”の使用を認める制度」です。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が、当時の通商産業省(現:経済産業省)の指導を受けてプライバシーマーク制度を創設し、1998年4月より運用が開始されました。2023年4月で25周年を迎えた日本独自の認証制度です。

現在も年々取得事業者数は増えており、2025年7月時点で約17,700社以上にのぼります。次に紹介する「ISMS」が国内取得数6,000件程度ですので、Pマークは認知度・取得数ともに非常に高いといえます。

Pマークの「主な要求事項」

Pマーク申請のための主な要件は以下の通りです。

- 国内に活動拠点をもっていること

- 代表者を含む正社員が2名以上いること※1

- 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)が構築されていること

※1:個人情報保護マネジメントシステム(PMS:Personal Information Protection Management Systems)の運営体制として、社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員となる従業者が2名以上必要になります。

また、上記の要求事項に加え、以下の「三つの設備」も必要となります。

- 個人情報を保管するための「鍵付きロッカー」

- 個人情報を破棄するための「シュレッダー」

- 個人情報の漏洩を防ぐための「ウイルス対策ソフト」

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)

二つ目は「企業情報全般の情報セキュリティ体制」および「マネジメントシステム」を示す認証制度である、「ISMS」です。

ISMSの「概要」

ISMSでは、情報セキュリティの主な要素として以下三つを定義しています。

①機密性:認可されていない者に対して情報を使用させない・開示しない。

②完全生:情報の正確さ・完全さ。

③可用性:認可された者がアクセスや使用を試みた際にいつでも利用可能できる。

また、マネジメントシステムという観点から以下を評価します。

- リスクマネジメントプロセスがしっかりと適用されているか

- 情報の機密性、完全性、可用性をバランス良く維持・改善し、リスクを適切に管理できているか

これらを評価し、認定することで、ステークホルダーに対して信頼を与える認証制度が「ISMS」です。なお、ISMSは国際的な規格に基づいているため、グローバルにも非常に信頼性の高い認証といえます。

ISMSの「主な要求事項」

ISMSの要求事項を定めた規格として「JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)※2」があります。

※2:・ISO:スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関 International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称。

・IEC:International Electrotechnical Commission(国際電気標準会議)の略称。

「JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)」は、組織がISMSを確立する(実施→維持→継続的な改善のPDCAを回す)ことを目的とし、ISOのマネジメントシステム規格(MSS)の「共通要素」をベースとして作成されています。

以下がその構成(要求事項)です。

1.序文

2.適用範囲

3.引用規格

4.用語および定義

5.組織の状況

6.リーダーシップ

7.計画

8.支援

9.運用

10. パフォーマンス評価

11.改善

12.附属書A(規定)管理目的及び管理策

※1-11は「共通要素」でいかなる組織であっても必ず適用させる事が必要な要求事項。12のみ個別要素で事業特性により適用除外が可能である要求事項。

上記に則り作成された「適用宣言書」をステークホルダーに開示することにより、ISOという共通言語に基づいたセキュリティレベルの発信が対外的に可能になります。

PCIDSS(クレジットカード産業向けデータセキュリティ基準)

三つ目は「クレジットカード業界」の国際セキュリティ基準である、「PCIDSS(Payment Card Industry Data Security Standard)」です。

PCIDSSの「概要」

PCIDSSは、カード会員情報の保護を目的として、国際ペイメントブランド5社(アメリカンエキスプレス、Discover、JCB、マスターカード、VISA)により、2004年12月に共同で制定されました(2022年4月には、現行のver4.0にバージョンアップ)。カード会社、加盟店、決済処理代行事業者など、カード情報を管理、処理、伝送するすべての組織が対象となっています。

また、日本国内では現在はクレジットカードを取り扱う事業者にとっては必須の認証制度となっています。

PCIDSSの「主な要求事項」

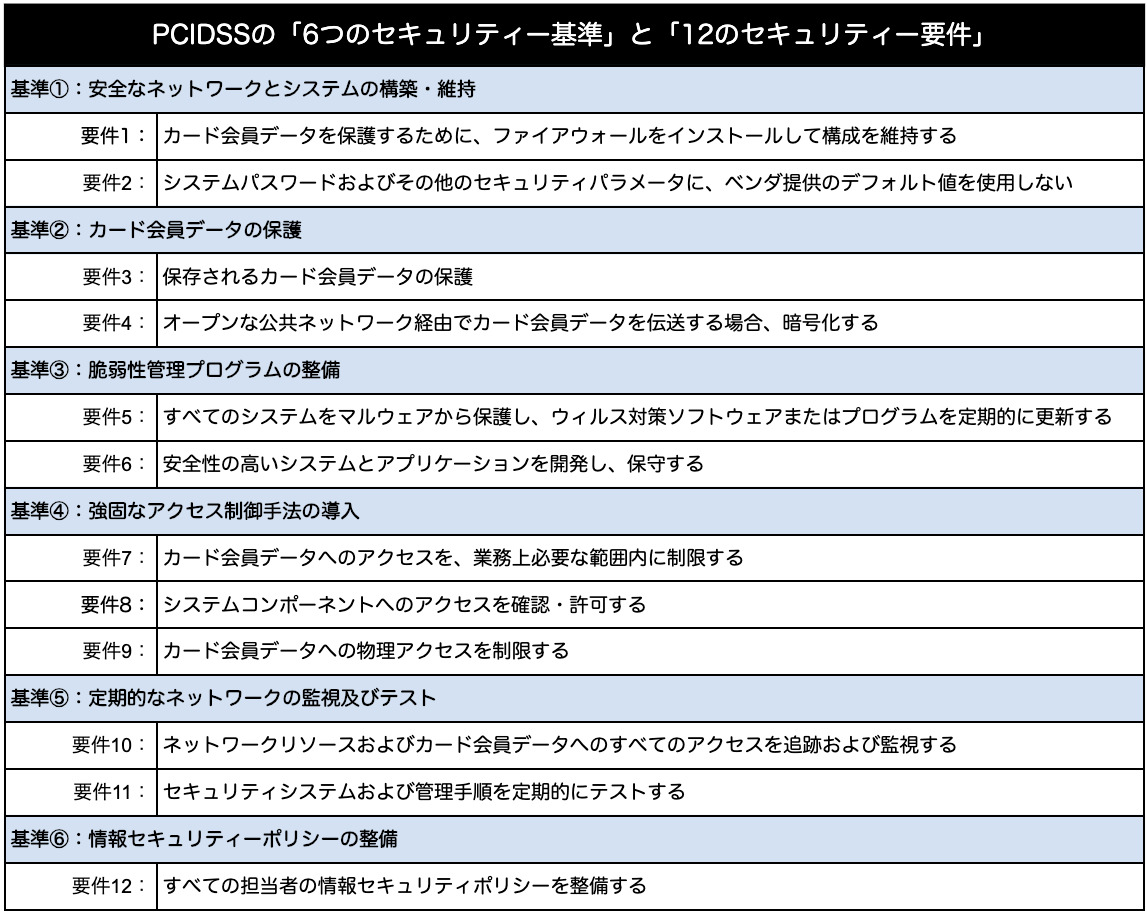

PCIDSSは、主に「6つの主要なセキュリティ基準」(=目的)と、各基準を達成するための「12のセキュリティ要件」から構成されます。

詳細は以下のとおりです。

「12のセキュリティ要件」については、さらに詳細な「約400項目」に細分化されて規定されています。

各認証制度の関係性とは?

次に三つの認証制度(Pマーク、ISMS、PCIDSS)の関係性について、以下の対比で見ていきます。

「Pマーク」と「ISMS」

「Pマーク」と「PCIDSS」

「Pマーク」と「ISMS」

一言で関係性を示すと「PマークとISMSは別物」と考えてよいと思います。相違点として押さえておきたいのは、主に以下の三つです。

- 保護対象とする範囲

- グレード(国内規格か国際規格か)

- 認証対象とする範囲

具体的な内容は下記の表をご参照ください。

PマークとISMSの主な相違点

このようにPマークとISMSでは、補完関係というよりは、ざっくりとは「別物」です。

両方ともにセキュリティに関わる認証制度であることは間違いありませんが、企業や組織の「目的」に応じて、どちらの認証を取得すべきかを検討する必要があるでしょう。

一つの判断基準としては「取引先からの要求としてどちらが求められているか」という点です。「顧客からの要請で取得を検討した」というケースは多々あります。

また各認証制度の取得業者の特徴として、一般的には以下があります。

- Pマーク:個人情報により特化しているため、個人情報を多く取り扱うBtoCのサービス業が多い

- ISMS:情報セキュリティ対策が構築・運用されているかの認証になるため、システム開発やシステム運用を行うITシステム業が多い

気をつけなければならないのは、情報セキュリティ対策の中には個人情報の取扱いも含まれることがあるため「個人情報の取扱いが多いからPマークを取得すればよい」とはならないということです。

取得に際しては費用も期間も要するため、事業目的や事業の影響範囲をよく吟味し、検討するようにしましょう。

「Pマーク」と「PCIDSS」

一言で関係性を示すと「PCIDSSがPマークを補完する」です。

つまり、Pマークだけではカバーできていない要素(ここでいうとクレジットカード情報)を、PCIDSSでカバーする(補完する)という関係性になります。

Pマークは、個人情報保護についての「全社的な仕組みの存在」と「PDCAが実践されていること」を公的に証明するものですが、ウイルスや不正アクセスを防ぐレベルでの細かな要求基準が具体的に定められているわけではありません。

一方、PCIDSSは先述の表でご紹介した12のセキュリティ要件のほとんどが、ネットワークやサーバーの「物理的・技術的な要求」であり、肝心要のセキュリティポリシーの整備や運用に関する要件は、”個別要素”として最後の12番目にまとめられています。

このことから、クレジットカード情報の保護という観点から、より盤石かつ対外的に信頼を得るためには、全社的な仕組みと実践を要求しているPマークを基本に、PCIDSSで補完するという、両輪でのマネジメントシステムが非常に有効であるといえます。

セキュリティ認証を取得するメリットとは?

セキュリティ認証を取得する主なメリットは以下です。

- 顧客・取引先からの信頼性が向上する

- 契約・入札条件を満たし、営業機会が広がる

- 組織全体のセキュリティ意識とガバナンスが向上する

- 採用や広報活動における信頼性向上にも貢献

一つずつ見ていきましょう。

顧客・取引先からの信頼性が向上する

現代のビジネスにおいて、情報漏洩は企業の信用を一瞬で失墜させる重大リスクです。認証制度はその対策を「外部の第三者」が評価し認める仕組みのため、セキュリティ対策の客観的な証明になるため、顧客や取引先からの信頼性向上につながります。

契約・入札条件を満たし、営業機会が広がる

多くの企業や自治体・官公庁では、業務委託や共同プロジェクトを行う際に、一定のセキュリティ基準を設けており、「ISMSやPマークの取得が応募要件」と明記されていることも多いです。これらの要件を満たすことで、これまで参加できなかったコンペや入札に参加できるようになり、営業活動の幅が広がるという実利的なメリットがあります。

組織全体のセキュリティ意識とガバナンスが向上する

セキュリティ認証はIT部門だけの取り組みではありません。社員一人ひとりがルールを理解し、日常業務の中で情報を適切に扱えるようになることが重要です。そのため、認証取得に向けて社内教育や啓発活動が組み込まれることになり、組織全体の情報セキュリティリテラシーの底上げが期待できます。これは、企業全体のガバナンスの強化にもつながり、社内統制の質的向上にも寄与するでしょう。

採用や広報活動における信頼性向上にも貢献

求職者が企業選びをする際にも「セキュリティやコンプライアンスへの姿勢」は重要な判断材料になり得ます。特にエンジニアや管理職候補者はその傾向が強く、信頼性の高い体制をアピールすることで優秀な人材を惹きつける効果もあります。また、対外的な広報活動(IR資料、プレスリリース、会社紹介ページ等)においても、認証取得済みであることはブランド価値を高める要素としても有効です。

セキュリティ認証制度の取得事例

セキュリティ認証制度を取得した企業の、取得背景や取得後の効果について制度ごとに事例を紹介します。

「Pマーク」の取得事例

事例:ライフイズテック株式会社

【企業名】ライフイズテック株式会社

【従業員】139名(2023年7月現在)

【事業内容】中高生向けIT・プログラミング教育キャンプ/スクール/イベントの企画・運営、オンラインプログラミング・情報教育サービスの開発・運営

取得のきっかけは、取引先(学校)からの要請。学校向けのオンライン教材サービス『Life is Tech! Lesson』の本格展開を機にプライバシーマーク取得を検討したのが始まり。

併せて、創業時から個人情報の取り扱いなどのセキュリティ関連は個々の裁量に任せていた状況もあり、どこかのタイミングでリスク低減を図りたいという「社内整備」の目的とも重ね合わせ、コンサルティング会社伴走のもと、2021年4月にPマークを取得した。

Pマークの導入過程においては、以下のような効果も実感。

- Pマークのポリシーに沿って社内の状況を俯瞰できた

- 社内でどういう情報を扱っているのか、セキュリティの観点からどう変えるべきなのか等を把握できた

- 何をすべきかが可視化できた

- 具体的な対策を打てた

- 目論見どおり「社内整備」も進み、学校向けにもサービスの導入が可能になった

※詳細はこちらをご参照ください。

「ISMS」の取得事例

事例:STORES 株式会社

【企業名】STORES 株式会社(元ヘイ株式会社)

【従業員】350名(2025年7月時点)

【事業内容】店舗運営者に向けた、ネットショップ開設・POSレジ・キャッシュレス決済・オンライン予約システム・店舗アプリ作成など、店舗のデジタル化を総合的に支援するプラットフォームサービス

同社は、事業者の商売をオンラインプラットフォームを軸に支援するにあたり、まずはセキュリティ対策が安心・安全であることが何より重要と認識。これまでも個別サービスにおいてはPCIDSSも取得済みで、今回は「認証の拡大」が目的。

近年では店舗のデジタル化がさらに加速しており、STORESプラットフォームにおける複数サービスを横断してのユースケースも増えている。

このことを受け、さらに安心・安全にサービスを利用してもらえるよう、統一的なセキュリティレベルの強化として、STORESプラットフォーム全体でのISMS認証拡大取得に至った。

※詳細はこちらをご参照ください。

「PCIDSS」の取得事例

事例①:株式会社Paidy

【企業名】株式会社Paidy

【従業員】184名

【事業内容】あと払いサービス「ペイディ」

2020年8月からPCI DSS準拠に取り組み、同10月にPCIDSSに完全準拠した。CISO(Chief Information Security Officer:最高情報セキュリティ責任者)を招き入れ、自社内で有していたセキュリティエキスパートを筆頭に、二ヶ月という短期間での取得に至った。

ベースとなる取得理由は以下の二つ。

- クライアントの重要なアセット(資産・財産)とPaidyの重要なアセットを守るために、セキュリティ対策していることを国際的に認知してもらうため

- 理想的な商品、サービスを提供するためには、スタンダードに準拠することが重要であるため

併せて、より具体的な取得目的としては、同社で当時開発を進めていた新サービスの提供に向け、経済産業省管轄の包括信用購入斡旋の仕組みがあり、そのガイドライン準拠に向けて複数の選択肢があったところ、全面的にPCIDSSを取得する意思決定に至った。

※詳細はこちらをご参照ください。

事例②:株式会社エクサ

【企業名】株式会社エクサ

【従業員】1,273名(2025年4月1日時点)

【事業内容】ソフトウェア、システムの開発・販売

エクサは、キンドリルジャパンとJFEスチールを親会社に持つIT企業(元々は日本アイ・ビー・エムが筆頭株主として資本参画していたが、キンドリルジャパンに譲渡)。

クレジット事業者向けに提供している会員向けMyページや個別クレジットWeb申し込みを実現するWebクラウドサービス「BLUEBIRD(ブルーバード)」において、2014年にPCIDSS Version2.0に準拠し、その後も準拠を継続している。

BLUEBIRDがクレジットカード会社に接続するシステムであったため「PCIDSS対応は必須」と考え、サービス開発にあたってはそれを念頭に開発に着手。

決済ビジネスに携わるエンジニアを中心とした「PCIDSS準備チーム」を設置し、検討当時、約300項目あったPCIDSS要件とのギャップ分析を実施。戦略的にサービスを開発した。

※詳細はこちらをご参照ください。

【まとめ】認証制度の取得は「手段」であり「目的」ではない

当記事では、セキュリティ関連の認証制度として、「Pマーク」「ISMS」「PCIDSS」について紹介しました。それぞれに特徴があり、どの認証を取得することが自社の事業運営や事業展開において最も有効なのかを、よく吟味することが必要です。

一つ忘れてはならないのが、認証制度の取得はあくまで「手段」であり「目的」ではないということです。認証制度を取得した先には、事業の継続的な成長が目的としてあるはずですし、認証制度自体も「取って終わり」というものではなく、PDCAを回しながら「継続的に運用をしていくもの」です。継続的な運用には相応のコスト(労力、時間、費用)も掛かってくるでしょう。

しかし「目的」が明確となっていて、社内に対しても「こういう理由でこの認証制度を取得するのだ」ということが、目的から逆算した形で落とし込めることができれば、認証制度が形骸化することなく、必ず有効に働くはずです。

今のご時世、セキュリティと事業運営は切っても切り離せません。まずは「知る」ことから始めていただき、当記事がお役に立てれば幸いです。

当記事を執筆するモビルスでは、PCI DSS準拠認証の「Mobilus Security Suite(Secure Path®)」をはじめ、WebやLINEでのチャットサポートにおいて、オペレーターが顧客の個人情報を安全に受け取り、本人確認や個人情報に基づいた個別対応を行うことを可能にするソリューションを開発提供しています。ぜひご相談ください。

チャットボットのセキュリティ対策や個人情報を取り扱う場合の対策はどうする?

チャットボットを導入する際に、どのようにセキュリティ対策を行うか、また、個人情報を取り扱う問い合わせをチャットボットで対応する場合の対策など、情報セキュリティの重要性・考え方・対策方法を解説したホワイトペーパーです。

下記よりダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。

チャットサポートセキュリティ「Security Suite」製品資料

WebやLINEでのチャットサポートにおいて、オペレーターが顧客の個人情報を安全に受け取り、本人確認や個人情報に基づいた個別対応を行うことができるセキュア・コミュニケーション機能「Security Suite」の紹介資料です。機能、使い方、ご利用シーンなどを掲載しています。

下記よりダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。

下記の記事で詳しく紹介しております。ぜひご覧ください。

「Secure Path®(セキュアパス)」は山陰合同銀行さま、日立健康保険組合さまLINE公式アカウントでも導入されており、プレスリリースで詳細をご覧になれます。山陰合同銀行さまはこちらから、日立健康保険組合さまはこちらからご覧ください。