チャットボットを導入する活用のポイントをご紹介~オペレーターとの連携パターン~

投稿日:2023年11月22日 | 更新日:2024年8月7日

<2022年7月20日⇒2023年11月28日更新>

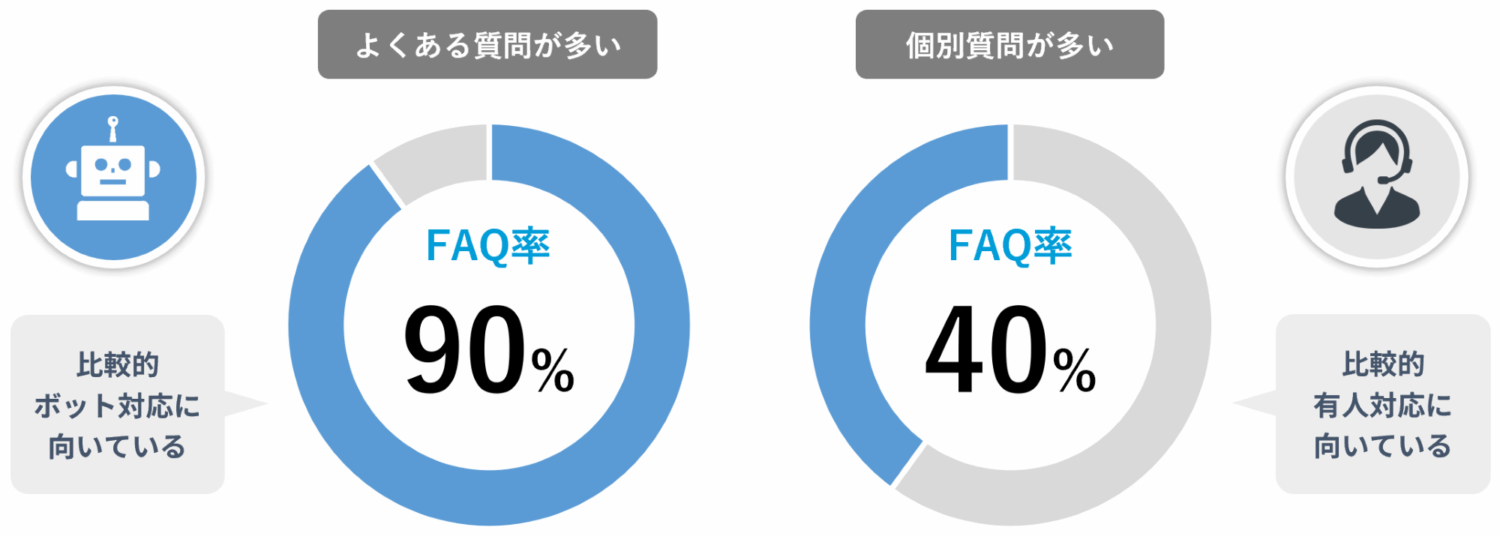

チャットボットとオペレーターを両方用意できる場合、その役割分担を考えるためには、顧客からの問い合わせがよくある質問(FAQ)でどれだけ回答できるかを見るのが一番簡単です。

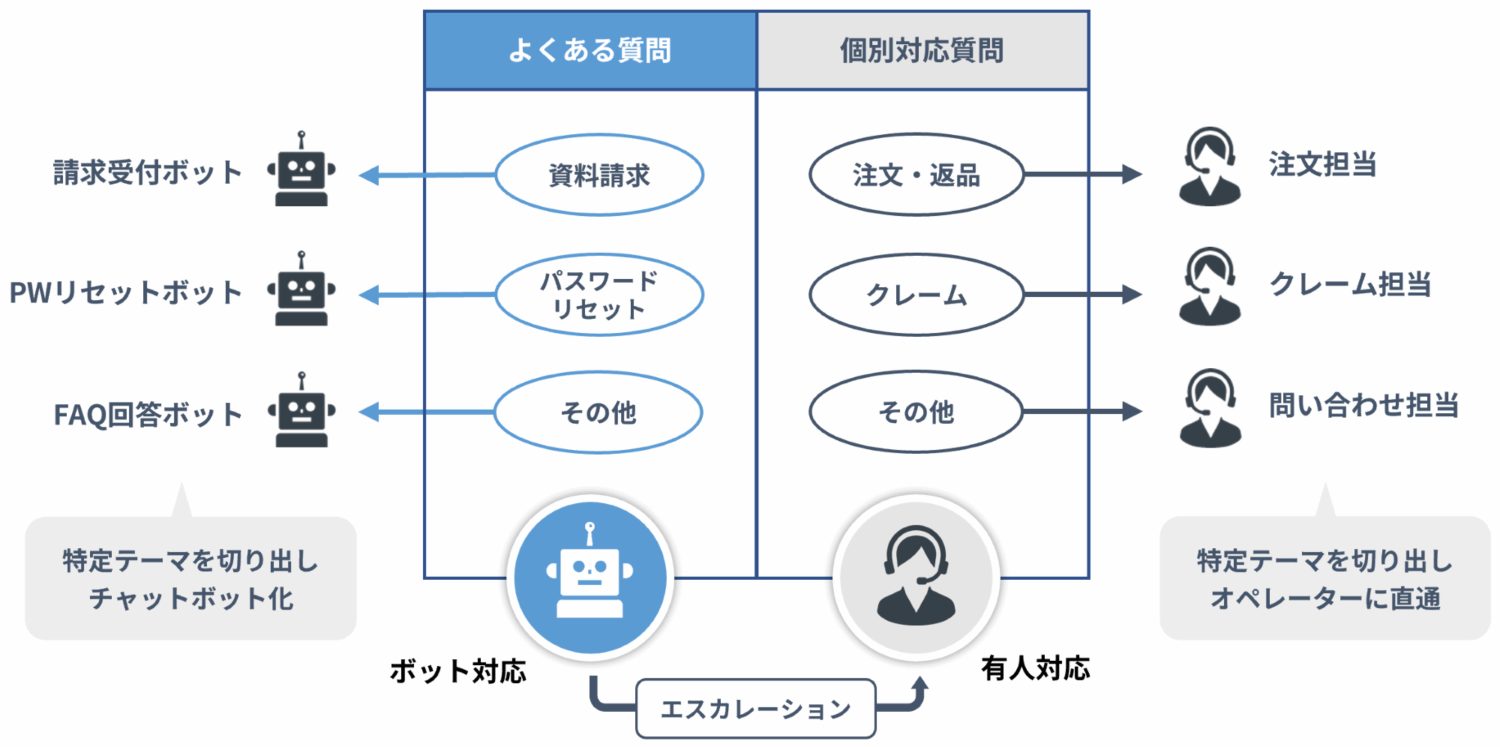

顧客に共通する一般的なFAQは、チャットボットが最も得意とする質問です。一方「私の注文した商品はいつ届くの?」といった顧客ごとに異なる個別質問は、オペレーター対応に向いています。

チャットボットはFAQに回答するだけはなく、例えば、資料請求についての質問であれば、そのまま名前と住所と電話番号をヒアリングし、受付まで完了してしまうこともできます。

さらにカスタマイズ開発によって顧客管理システムと連携することで、パスワードリセットや顧客情報の照会、注文・手続きの受付などにも対応できる、高度なチャットボットも実現できます。

また、オペレーター対応でも、問い合わせ目的に合った担当に直通させることができます。例えば、苦情対応が経験豊富な専任担当に直接つなぐことで、最も効果的なクレーム処理ができます。

こんなにある!チャットボットとオペレーターの連携パターン

チャットボットとオペレーターの連携といっても、実に様々なパターンがあります。すべてに共通するのは、チャットボット、オペレーターそれぞれの得意分野を生かすことです。

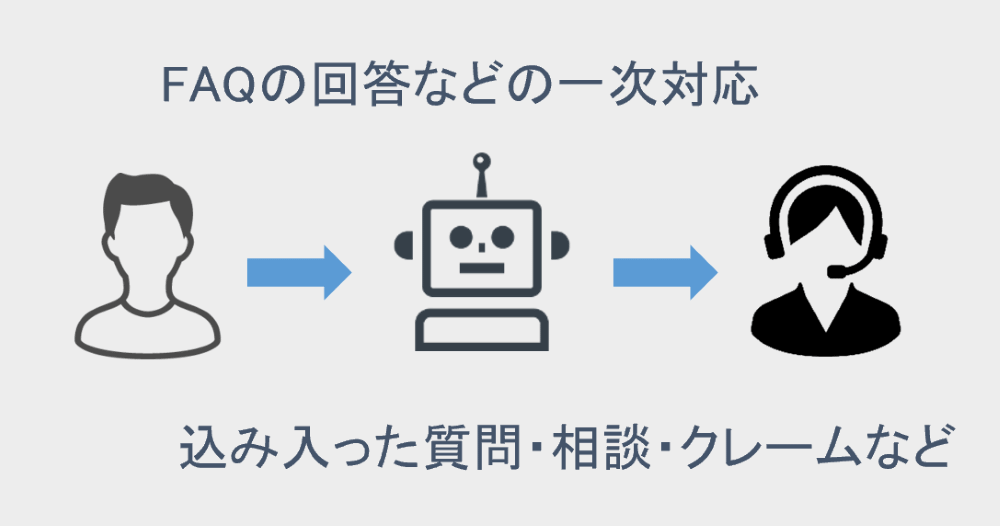

1) オペレーターへのエスカレーション

チャットボットが一次対応として、よくある質問など自動対応が可能な問い合わせに回答、チャットボットには難しい問い合わせ、例えば、こみ入った質問や相談、クレームなどは、オペレーターが二次対応を行うパターンがあります。

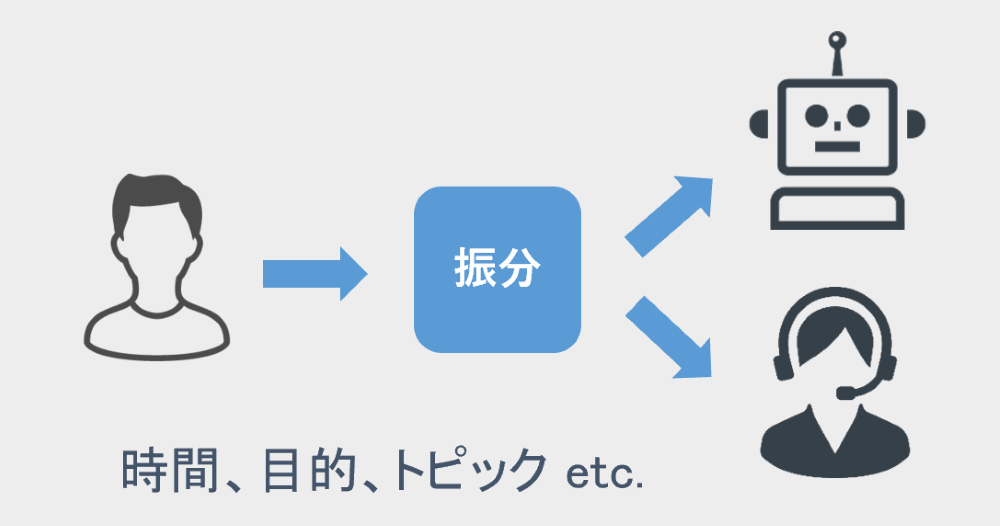

2) 時間、目的、条件による振り分け

営業時間中はすべてオペレーター対応、営業時間外のみチャットボットが自動対応を行うパターン。または、ユーザーが選択した問い合わせの目的に応じて、自動対応が可能ならチャットボット、有人対応が必要な場合にはオペレーターを呼び出すパターンがあります。

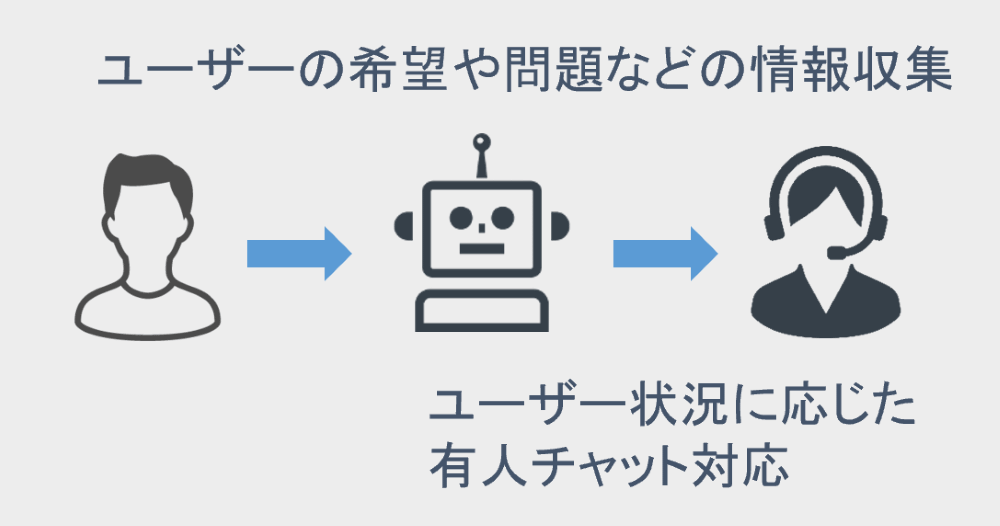

3) オペレーター対応の事前ヒアリング

すべての問い合わせにオペレーターが対応するものの、ユーザーに毎回聞くような決まりきった質問はチャットボットが事前にヒアリングし、すべての情報がそろった時点でオペレーターに連携、ユーザーへの個別対応のみをオペレーターが行うパターンがあります。

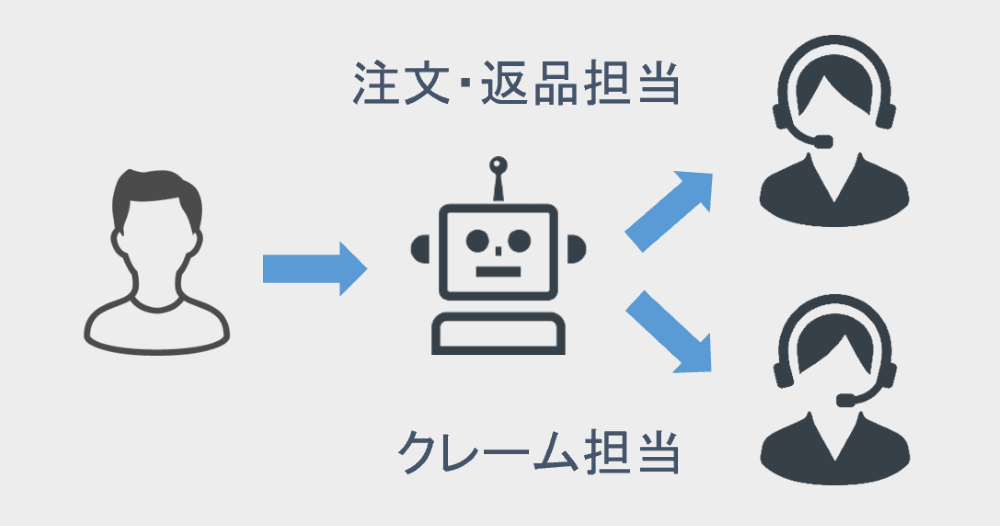

4) 目的やカテゴリに応じた最適なオペレーターの割り当て

チャットボットが事前にユーザーの問い合わせ目的や製品・サービスのカテゴリなどをヒアリング。その上で、目的やカテゴリに合った専任オペレーターを呼び出すパターンがあります。クレームの場合には、クレーム専門のオペレーターを呼び出すパターンも含みます。

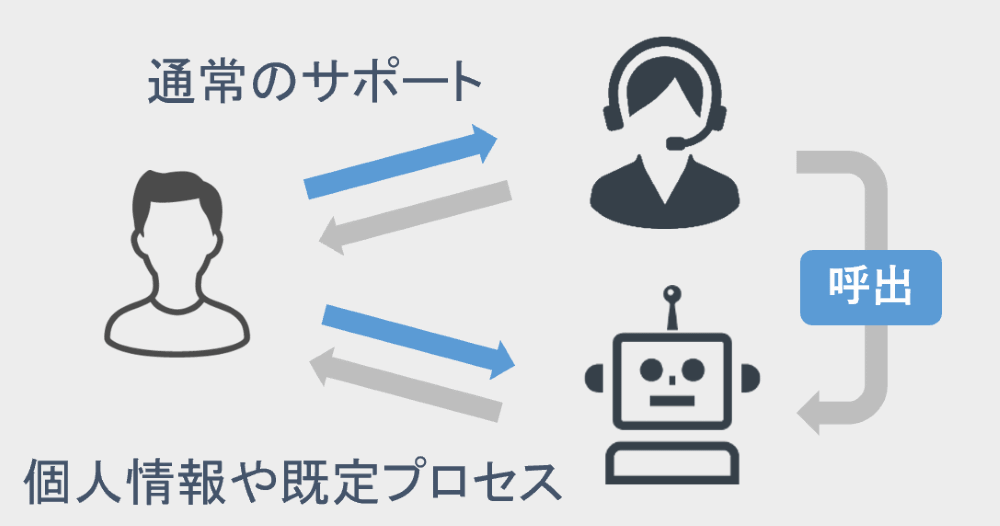

5) オペレーターによるチャットボットの呼び出し

オペレーター対応中に、住所変更やクレジットカードの変更など、決まりきった手続き受付を行う場合、住所変更ボットやクレジットカード変更ボットを呼び出し、自動応答に切り替えるパターンがあります。受付終了後には、再度オペレーター対応に戻すこともできます。

いかがでしたでしょうか?今回の記事では「チャットボットとオペレーターの役割分担と連携パターン」について触れました。みなさんの企業のサポート業務シーンでも活用できる場面を探して見ることをおすすめします。

チャットサポート改善に役立つ資料を掲載しています

関連外部サイト

トランス・コスモスが運営する情報サイト「Cotra」

失敗事例から考えるコールセンターにおけるチャットボット導入の方法

有人チャットとは?2つの種類の違いや注意点を解説