効果の出るボイスボットとは?有人チャットや生成AI連携で広がる最新活用事例から、KPI設定や運用改善ポイントまで解説

投稿日:2025年5月26日 | 更新日:2025年7月4日

コールセンター(コンタクトセンター)業界では、業務効率化や顧客満足度向上を目的として「ボイスボット(AI電話自動応答システム)」の導入が進んでいます。従来のIVR(自動音声応答)とは異なり、ボイスボットは自然言語処理(NLP)や生成AIと連携することで、より高度な対応が可能になっています。

当記事では、最新の活用事例や運用改善ポイントを紹介します。ボイスボットの活用幅を増やしたいとお考えの方や、導入後の効果を高めたいとお悩みの方のご参考になれば幸いです。

目次

- ボイスボットとは?

- ボイスボットの導入メリット

- ボイスボットの活用シーン

- ボイスボットの活用事例

- ボイスボット導入におけるよくある課題

- 効果的なボイスボットの運用ポイント

- ボイスボット導入時の比較ポイント

ボイスボットとは?

ボイスボットとは

ボイスボットとは、音声認識や自然言語処理、対話型AIなどの技術を組み合わせ、顧客の音声を解析して自動で返答をするAI電話自動応答システムです。

コールセンターに顧客から入電があると、設定したガイダンスが流れます。ガイダンスに応じて顧客が用件を話すと、AIが内容を認識し自動音声で返答する、というのが基本的な流れです。手続きなどを全て自動で完結させるのみならず、ボイスボットが用件をヒアリングし、後から有人オペレーターが折り返しで連絡をする一次受付の自動化としての使い方もあります。また、緊急を要する対応が必要なケースは、その場で有人オペレーターへ転送することもできます。

つまり使い方次第で、負荷の重い手続き対応の自動化からオペレーター対応の負荷軽減のための支援まで幅広い利用が可能であり、人手不足の解消や顧客満足度の向上に寄与します。

ボイスボットの最新動向

自然言語処理(NLP)や生成AIと連携することで、より高度な対応が可能になっているボイスボット。近年、特に以下の点が注目されています。

- 生成AIの利用による自然な会話の実現

- CRM(顧客管理システム)や有人チャットとの外部API連携による問い合わせの自動化

- 音声認識の精度向上によるスムーズな顧客対応

- PBX連携による内線転送でオペレーター対応を最適化

- アウトバウンドコールの自動化による業務効率化

ボイスボットの導入メリット

次に、コールセンターにボイスボットを導入するメリットについて詳しく紹介します。主なメリットは以下の三つです。

①オペレーターの電話対応の効率化

②人手不足の解消

③CX(顧客体験)・顧客満足度の向上

①オペレーターの電話対応の効率化

よくある質問や定型的な手続き対応の自動化を始め、事前ヒアリングといった一次対応にボイスボットを活用することで、オペレーターは難易度の高い案件に集中でき、電話対応の効率化に効果的です。

さらに、生成AIと連携したボイスボットでは、音声認識や回答生成の精度の向上や、意図や文脈の理解ができるようになり、より精度の高い自動対応やヒアリングが可能なため、オペレーターの電話対応のさらなる効率向上を期待できます。

②人手不足の解消

ボイスボットを活用することで、問い合わせ数が多い手続きや質問の対応を自動化し、オペレーターの対応が必要な呼量を低減させることで、少ない人員で対応することができるようになり、人手不足の課題解決に効果的です。

また、ボイスボットが問い合わせの一部を自動対応することで、繁閑差における人的リソース確保の課題も解決できます。例えば、プレスリリースの発表や障害発生により一時的に問い合わせが増えることがあります。こうした繁忙を生むコールリーズンの一次対応にボイスボットを活用することで、繁閑差を解消することが可能です。

③CX(顧客体験)・顧客満足度の向上

ボイスボットは24時間365日対応可能なため、顧客はいつでも必要なタイミングで問い合わせが可能です。夜間や休日など営業時間外や、混み合っていて電話が繋がりにくいときも、自動対応を活用することで「つながらない」「待たされる」といった顧客のストレス削減にも効果的です。

これまでのIVR(自動音声応対システム)は、長い案内を聞かなければいけなかったり、間違った場合は最初から聞き直しが必要だったりと、顧客の不満を招くものでした。生成AIを活用したボイスボットの場合、「お電話ありがとうございます。本日のご用件をお話しください」と促すことで、従来のプッシュ式IVRよりも迅速な対応が可能です。さらに、意図を理解した上で簡単にヒアリングするステップが作成できるため、これまで不満の多かったIVRをシンプル化しCX・顧客満足度の向上を期待できます。

ボイスボットの活用シーン

生成AIの登場によってボイスボットを活用できる幅が広がっています。コールセンターにおけるボイスボットの活用について、一般的に浸透している活用方法を始め、生成AIとの連携による最新の活用方法まで解説します。

①ピーク時間の取りこぼし防止や業務時間外の自動応対

コールセンターで実運用が進んでいるボイスボットの活用方法は、「一次受付の自動化」や「簡単な質問や定型的な手続きの自動応対」です。

問い合わせが集中する時間帯に、ボイスボットで用件をヒアリングし折り返し予約を受付することで、ピーク時間の取りこぼし防止に役立ちます。これにより、「つながらない」「待たされる」といった顧客の不満を解消し、顧客満足度を向上させます。ボイスボットが事前ヒアリングを行いオペレーターに接続することで、ATT(平均通話時間)の削減にも効果的です。

簡単な質問や定型的な手続きの自動応対では、ボイスボットが回答や必要事項のヒアリングを自動で行い、ボイスボットで対応を完結することも可能です。これにより、夜間や休日など業務時間外の対応もできるようになり、顧客はいつでも必要なときに問い合わせができ、企業にとっては機会損失の防止にもつながります。

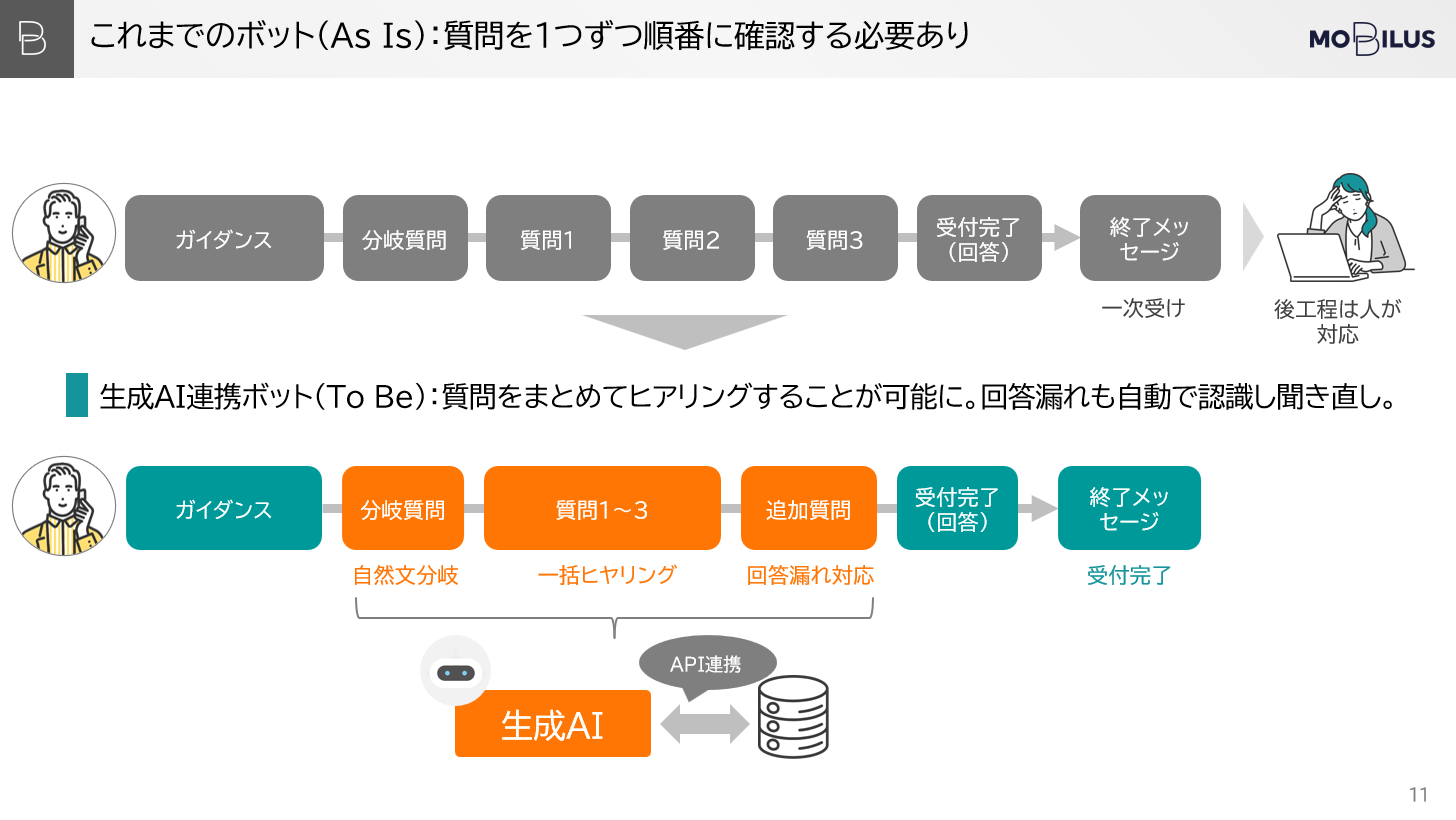

②生成AIによる応対の高度化で、自動応答の対応範囲が広がる

生成AIとの連携で、音声認識や回答精度の向上や、意図や文脈の理解ができるようになったことで、より人に近い対応が可能になり、自動応答の対応範囲が広がっています。例えば、これまでボイスボットでの対応が難しかった、ヒアリング事項が長い手続きや、イレギュラーケースが多い手続きなどへの活用です。

生成AIを活用したボイスボットでは、必要なヒアリング事項をまとめて質問できるようになり、回答漏れも自動で認識し聞き直しすることが可能です。そのため、ヒアリング事項が長い手続きでよくある、設問項目が多くなり途中離脱の増加や完了率の低下が課題であった、ヒアリング項目が長い手続きにも活用できるようになりました。

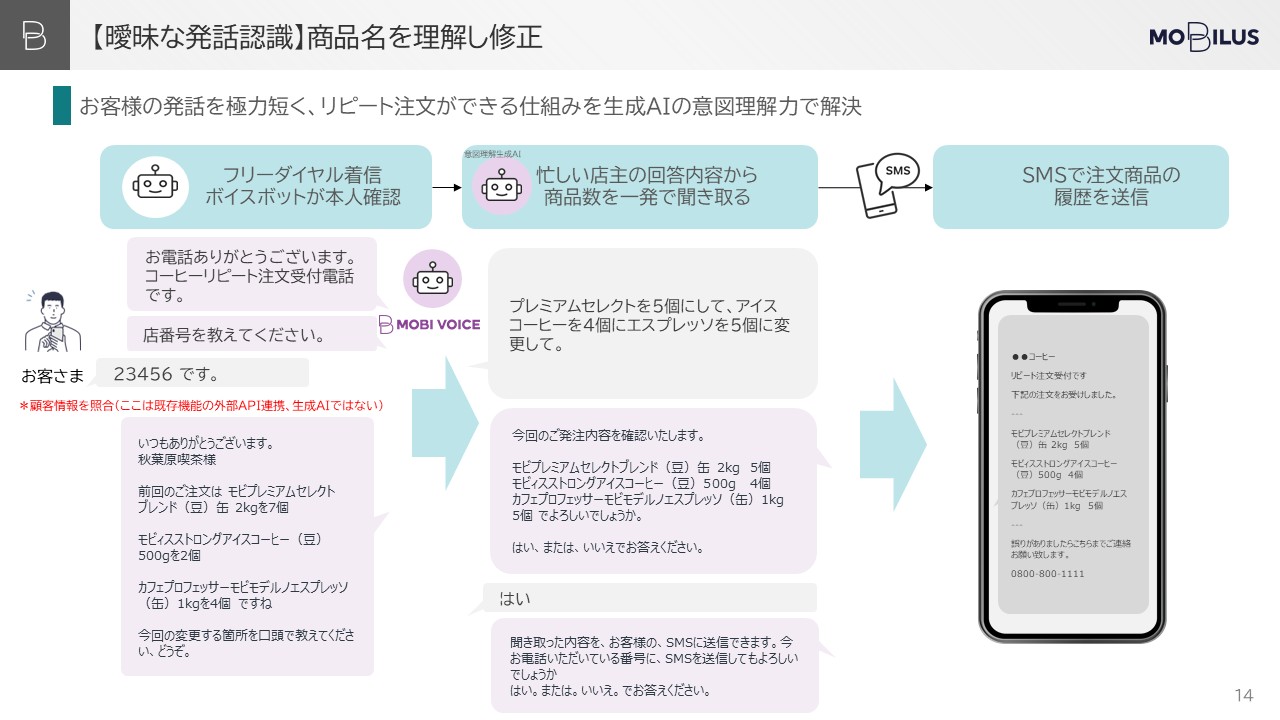

また、曖昧な発話の解釈や文脈や意図を理解した対応ができるようになったことで、イレギュラーケースが多い手続きでもボイスボットの活用が期待されています。

【ボイスボットの曖昧な発話の解釈】

「9」と「Q」の違いなどの音声認識が向上し、オペレーターの応対を模倣できるようになっています。

【文脈を理解した対応】

「やっぱり先ほどの注文内容を変更して」など、意図に応じた修正が可能です。

【不足項目の自動ヒアリング】

「修理受付時に顧客の発言がなかった場合、自動で追加質問」などができます。例えば、下記のような修理受付のヒアリングで不足項目があれば、生成AIが自動で判断し不足部分を聞き返すことが可能になります。

- 症状の具体的な内容(例:「電源が入らない」「異音がする」)

- 発生時期・頻度(例:「1週間前から毎日発生しています」「たまに起こる」)

- 発生するタイミング(例:「運転開始直後」「特定の操作をしたとき」)

- エラーメッセージの有無(表示される場合は内容を確認)

- 自己対処の試みとその結果(例:「コンセントを抜き差ししたが改善しない」)

③基幹システム連携による本人確認手続きの自動完了

ボイスボットとCRM(顧客管理システム)や基幹システムなど外部システムとAPI連携し、リアルタイムで受付や予約処理を行うことや、顧客へ本人確認をとる手続きや現状の在庫状況の確認などを自動化できる製品も登場しています。リアルタイムでの連携ができるようになったことで、本人確認が必要な手続きの自動対応も可能になり、ボイスボットで自動化できる範囲が広がっています。

これにより、「自動化できる範囲が限られるため、呼量削減や業務効率化など問い合わせ対応全体への効果が小さい」といったボイスボットの課題の解消も期待できます。

④オペレーター対応の支援

PBXやSHIPサーバー(内線電話、外線との接続、転送などの機能を持つ、企業や組織の内部で利用する電話交換機システム)連携する場合では、ボイスボットで対応しきれない問い合わせ内容を、自動で適切な部署やオペレーターへ転送できます。

またオペレーターへの着信前にヒアリング内容を引き継ぎ、オペレーターが最初から聞き直す手間を省くこともでき、迅速な対応を実現します。このように、オペレーター対応の支援としての活用も広がっています。

ボイスボットの活用事例

ボイスボットを導入し、効果的な活用を行っている企業の事例を、導入前の課題・ボイスボット導入で行った施策・導入後の効果について紹介します。

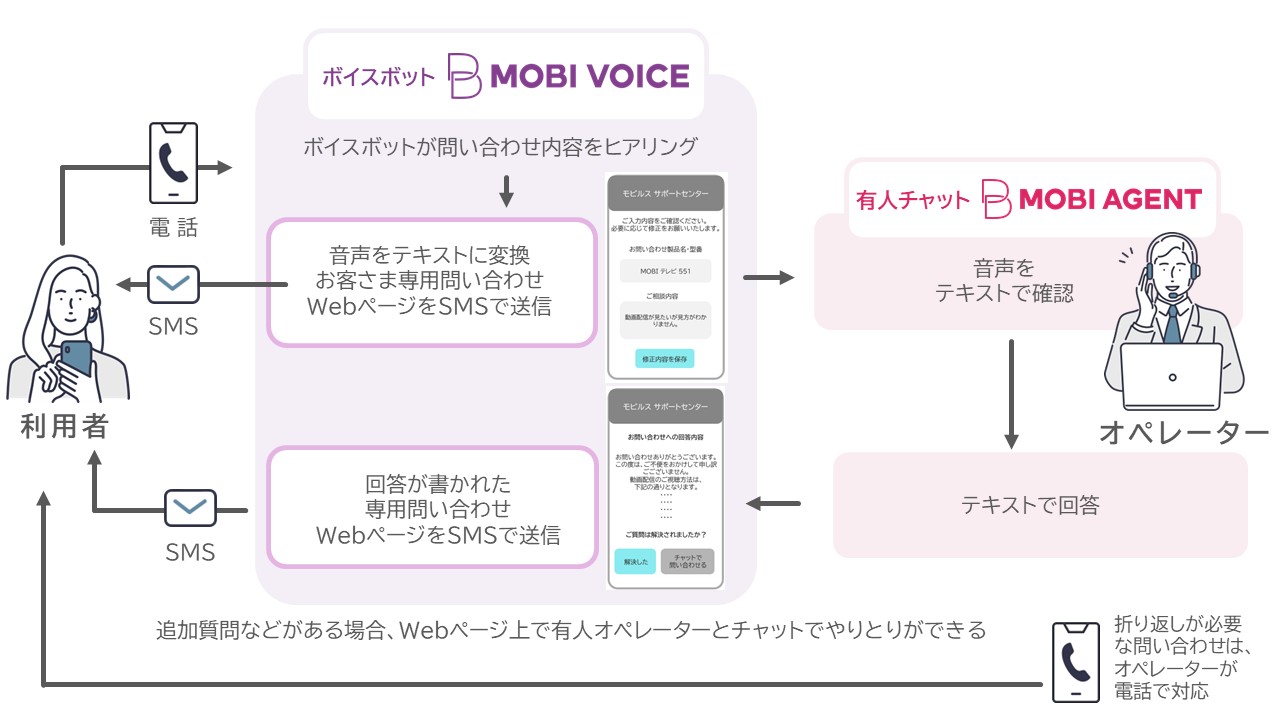

【大手メーカー】電話が集中し対応しきれない場合でも、ボイスボットと有人チャット対応でスムーズに解決

製品の修理に関する問い合わせが膨大なため、電話を受けきれない課題を抱え、兼ねてからチャットボットや有人チャットの導入を進め、ノンボイス比率60%を達成する大手メーカーでは、電話対応にAI電話自動応答システム(ボイスボット)「MOBI VOICE(モビボイス®)」を導入。ボイスボットと有人チャットの連携で、電話からテキストチャネルへのスムーズな移行を実現し、顧客の利便性向上、業務効率化を実現しています。

【課題】

・修理に関する問い合わせが多く、電話がつながらない・受けきれない課題を抱えていた。

・電話対応にボイスボットを導入し、折り返し予約の自動受付を開始したが、翌日以降の折り返し対応となるため利用が伸びなかった。

【施策】

・ボイスボットと有人チャットを連携し、ボイスボットが問い合わせ内容をヒアリングし、回答は有人チャットで行う仕組みを導入。(ボイスボットがヒアリングした内容を自動で書き起こし、内容をまとめたWebページのURLをSMSで顧客に送信。Webページ上で、オペレーターが問い合わせ内容に対して回答を記入。顧客は、Webページ上で問い合わせ内容への回答を確認できる)

・チャットオペレーターの回答で解決しない場合、顧客はスマートフォンの画面から直接オペレーターとリアルタイムでチャットすることが可能。

【効果】

・24時間365日ボイスボットが対応するため、電話がつながらない・待たされる状況を回避し、顧客の利便性・満足度向上に貢献。

・テキスト化された情報により、聞き間違いを防ぎ正確な対応ができ、電話からWeb対応へスムーズに移行することで、サポートの質を維持しながら効率化を実現。

・電話からチャットへの誘導は不満につながりやすいが、ヒアリングは音声、回答のみチャットのため顧客の不満を解消でき、利用率が高まっている。

・過去の回答がテキストデータとして残るため、新人の学習素材としての活用や、AI技術を活用した新しいFAQの作成にも役立てることができている。

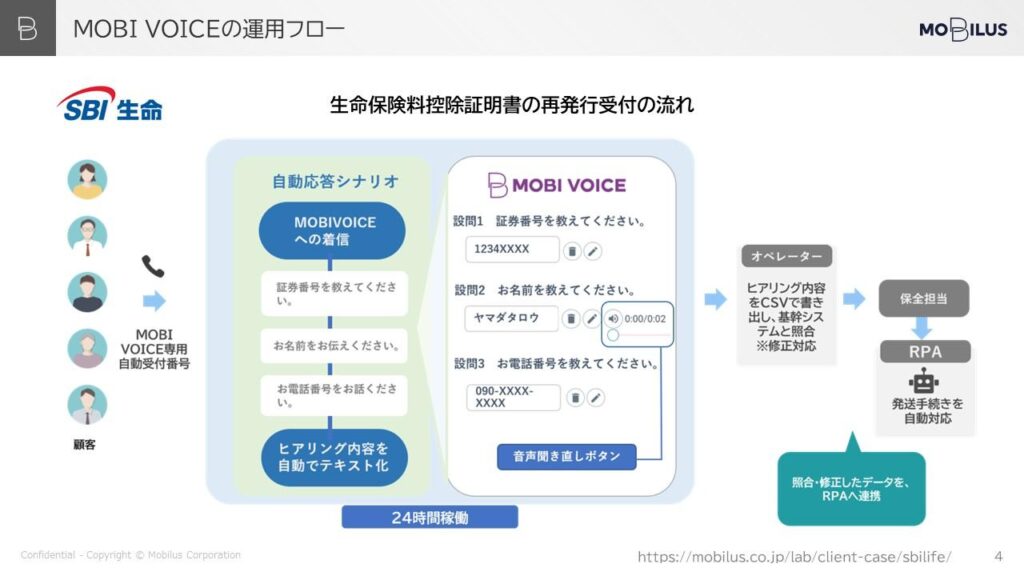

【生保・損保】SBI生命保険株式会社|書類請求手続きをボイスボットとRPAで完全自動化、約300時間を削減、苦情もゼロに

SBI生命保険株式会社(以下「SBI生命」)は、2021年10月よりAI電話自動応答システム(ボイスボット)「MOBI VOICE(モビボイス®)」を導入し、RPAと連携することで、生命保険料控除証明書の再発行手続きにおいて、受付から処理完了まで完全自動化を実現しています。

【課題】

・年末調整、確定申告前は、生命保険料控除証明書発行の再発行の問い合わせが増加。オペレーターの負荷が高く、通常よりも人員を増員・研修する必要があり、時間やコスト面で負担が大きかった。

【施策】

・ボイスボットとRPAを組み合わせて使うことにより、生命保険料控除証明書の再発行手続きを完全自動化。

・ボイスボットであふれ呼の自動応答受付、営業時間外の自動応答受付なども行う。

【効果】

・24時間365日生命保険料控除証明書の再発行受付が可能になり、オペレーターの負荷軽減、繁忙期の増員人数や研修時間の削減を実現。

・受付から発送までの時間が短縮され、再発行に関する苦情や不満がゼロになった。

・再発行手続き対応の処理時間を約70%、年間約300時間(2人月)削減。

・顧客満足度と従業員満足度の好循環につながる。

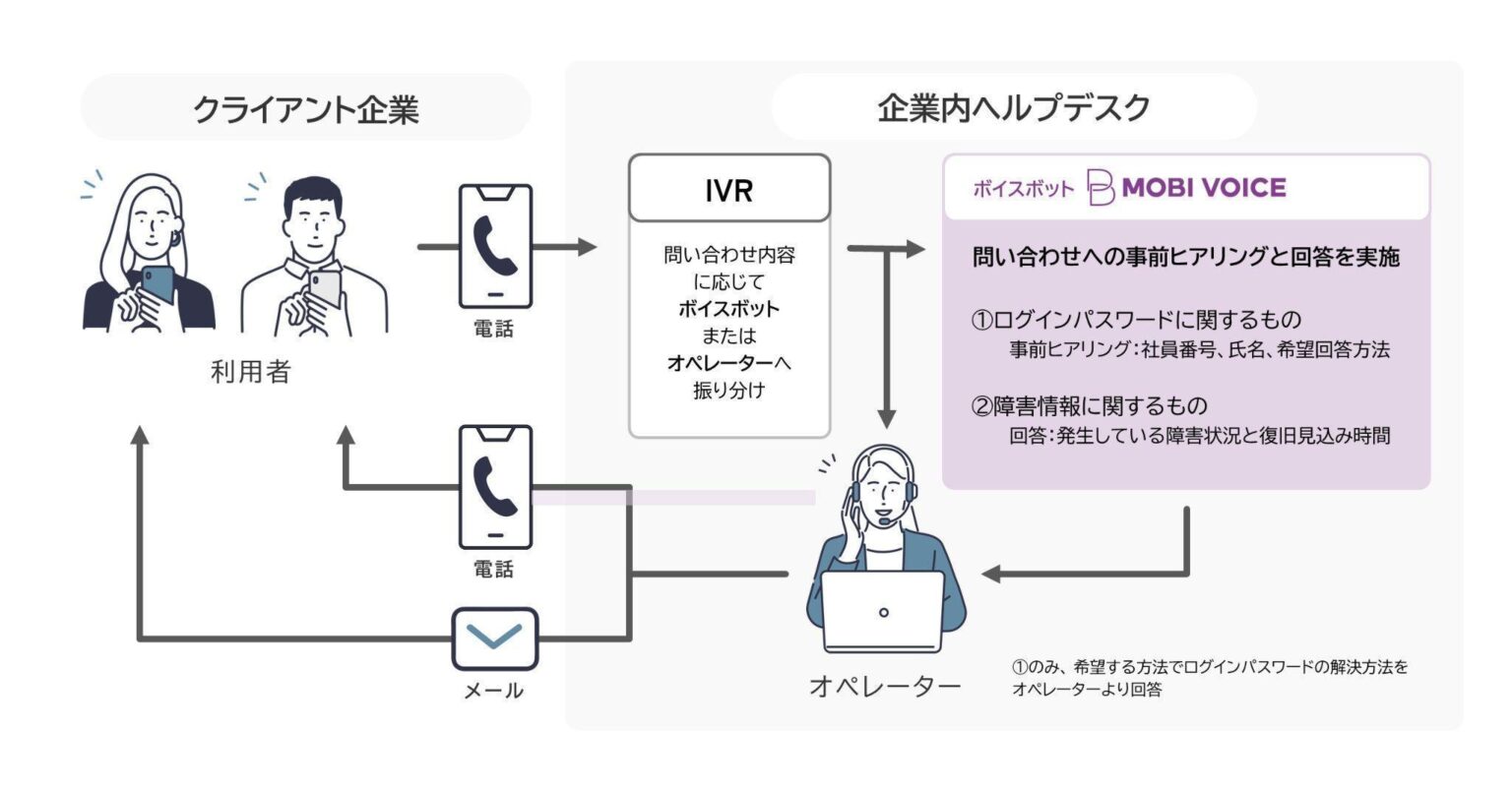

【IT・通信】クオリカ株式会社|社内ヘルプデスクの受託運用にボイスボット導入で繁忙期の入電数30%削減、呼量急増時と人手不足の課題解決へ

TISインテックグループのクオリカ株式会社は、2024年7月よりAI電話自動応答システム「MOBI VOICE(モビボイス®)」を導入し、社内ヘルプデスクの受託運用において、入電が急増する要因であるログインパスワード忘れやシステム障害の問い合わせの電話対応の自動化をすることで、繁忙期の入電数削減を実現するなど、突発的な入電急増と人材不足の課題解決に取り組んでいます。また、2025年1月よりコンタクトセンター運用の応対品質と業務効率を改善するオペレーション支援AI「MooA®(ムーア)」の、AIが文字起こしや通話内容を分析するオペレーター向け回答支援ダッシュボード「MooA CommNavi(ムーア コミュナビ)」の導入も開始しました。

【課題】

・入電の急増発生時に著しく応答率が下がることへの懸念が現場から挙がっていた。

・採用コスト上昇などによりオペレーターが離職した際の採用難が続き、人材育成や運用コスト削減が課題になっていた。

・休暇明けのアカウントロックによる入電急増時など、電話が繋がりにくい事で業務が開始できずユーザー満足度低下の懸念があった。

【施策】

・AI電話自動応答システム「MOBI VOICE」を導入し、①ログインパスワードに関する事前ヒアリング、②障害などが発生した際の情報提供を自動化。

【効果】

・繁忙日のピーク時のコール件数が、30%削減

・ボイスボット実装コールジョブでの完了率90%を達成

https://mobilus.co.jp/case/qualica

ボイスボット導入におけるよくある課題

ボイスボット導入後、「機械音声だとわかった瞬間電話を切られてしまう」「質問の途中で離脱してしまう」「ボイスボットで最後まで完了できる割合が少ない」「ROI(費用対効果)が低く効果が出ているか分からない」といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ここでは、ボイスボット導入における、よくある課題について紹介します。

初期離脱が高い

ボイスボット導入後に多い課題は、初期離脱率の高さです。機械音声だと分かると電話を切ってしまう初期離脱は、10~30%に抑えられると理想的です(必須の手続きなどの場合は10%くらいに落ち着くことが多いです)。ボイスボットを導入しても、初期離脱してしまうと結局コールセンターへ入電することになり、呼量を減らすことはできません。

ボイスボットでの完了率が低い

シナリオを最後まで完了できずに途中で離脱する場合や、必要な回答を得られず不完全な場合など、完了率の低さもボイスボット導入におけるよくある課題です。完了できなかった場合、確認のためオペレーターから折り返しの電話が必要になり、オペレーターの負荷が増加します。さらに、ボイスボットでの問い合わせを試みたがうまく完了できないと、顧客は諦めて不満や離脱につながる恐れもあります。

効果(ROI)が出ない

ROIが出ない・出し方が分からないといった課題もボイスボット導入におけるよくある課題です。初期離脱率の高さや完了率の低さは、ボイスボット導入の効果が上がらず、ROI(費用対効果)を出せない原因となります。また、簡単な問い合わせ対応や手続きの自動化での利用など、ボイスボットで自動化できる範囲が限定的な場合、全体の呼量が減らず効果が見えづらいといった課題もあります。

効果的なボイスボットの運用ポイント

初期離脱の高さや完了率の低さ、ROIを出せないといったボイスボット導入における課題を解決するためには、適切なKPI管理や継続的な運用改善が必要です。ここでは、効果的なボイスボットの運用ポイントを紹介します。

① KPI設定

ボイスボットの主なKPIは、離脱率(初期離脱・途中離脱)と完了率(問い合わせの最後まで対応できた割合)です。離脱率を分析し、一般的には30%以下を目指します。完了率の割合は個別ケースに合わせて設定しますが、完了率を最大化するためには、4分以内のシナリオ・フロー(トークスクリプト)を設計することが重要です。

また、音声認識の精度(認識率)が低いと折り返しの電話対応が必要になる場合もあるため、認識率を向上させるため、聞き取り項目に対し個別に音声認識チューニングを実施しているパートナーを選定することも大切です。

② 運用改善策

初期離脱を防ぐ方法として、回答しやすい質問を最初に行い発話しやすい流れを作ることや、自然な発話の音声合成を使用することが挙げられます。

途中離脱を防ぐためは、回答の方法や流れを、簡単かつ短くし、不要な復唱は避け、顧客のストレスを最大限軽減することです。シナリオ作成の際は、企業視点ではなく、顧客視点に立って作成することが欠かせません。

このような運用改善を重ね、設定したKPIの目標値に近づけていくことで、効果的なボイスボット運用を実現できます。

ボイスボット導入時の比較ポイント

ボイスボットを導入する際に比較する主なポイントは、「①音声認識の精度」「②画面の使いやすさ」「③PBX・CRMとのAPI連携」「④生成AIの活用」「⑤サポート体制」の五つです。それぞれ解説します。

① 音声認識の精度

一つ目は、ボイスボットの音声認識の精度です。「高精度な音声認識エンジンを搭載しているか?」「個別のチューニング技術を持っているか?」「導入前にテスト可能か?」といった点を確認します。

② 画面の使いやすさ

二つ目は、管理画面の使いやすさです。シナリオ・フロー(トークスクリプト)の作成や編集が簡単にできるかどうかは、自走した運用を行う上で欠かせません。また、ボイスボットで聞き取りをした内容をSMSで顧客のスマートフォンに送信できるかや、内容の確認や修正を行えるかについても機能の有無を確認すると良いでしょう。

③ PBX連携・CRMや有人チャットとのAPI連携

三つ目は、PBX連携や、CRMや有人チャットなど外部システムとのAPI連携の有無です。「ボイスボットで対応を完了できない問い合わせの場合、有人オペレーターへの自動転送が可能か?」「自動転送する際に、ボイスボットでヒアリングした内容をオペレーターへ事前通知できるか?」「ボイスボットで聞き取りした内容と顧客情報を照合して個人確認ができるか?」などといった点を確認します。PBXと連携できるボイスボットの場合、ボイスボットで完結できない問い合わせ内容でも、電話を切らずに有人オペレーターへ自動転送できるため、顧客はかけ直したり、最初から説明したりする必要がなく、顧客の負荷を減らすことができ利便性が向上します。自動転送する際に、オペレーターにボイスボットでヒアリングした内容を通知できる機能があると、オペレーターの負荷も軽減できます。

④ 生成AIの活用

四つ目は、生成AIと連携しているかどうかです。「生成AIを活用した、高度な聞き取りや応対が可能か?」「セキュリティーが担保された、生成AIを提供しているパートナーか?」といった点を確認します。生成AIと連携して応対履歴の書き起こしから要約まで自動化する機能を持つボイスボットもあります。

⑤ サポート体制

五つ目は、サポート体制です。ボイスボット導入の効果を出すためには、導入後の運用改善が欠かせません。シナリオ・フロー(トークスクリプト)設計や運用改善のノウハウを持つパートナーかどうか、自社で自走するためのサポート体制があるか、といった点を確認し、自社の人的リソースの状況と照らし合わせてどのようなサポート体制が必要か考えていきます。

ボイスボットを活用してコールセンターの運用効率を高めよう

ボイスボットは、単なる自動応答ツールではなく、最新技術と組み合わせることで、より高度な問い合わせ対応や業務の効率化が可能になります。生成AI、CRM連携、PBX転送、アウトバウンドコールの自動化など、最新のトレンドを取り入れながら、最適な運用を行いましょう。

当記事では、最新の活用事例や運用改善ポイントを紹介しました。ボイスボット導入を検討する方や、導入後の運用効果を高めたいとお考えの方の参考になれば幸いです。

当記事を執筆するモビルスでは、CRMシステムや有人チャット・生成AIとの連携が可能なAIボイスボットや、コールセンター運用の肝ともなる、ナレッジベースの構築による回答サジェストやマニュアル検索を可能にするオペレーション支援AI「MooA」をはじめ、コールセンター(コンタクトセンター)のCX向上を通じて企業の競争力を高め、収益を最大化するための総合的な支援を提供しております。

AIボイスボットやAIチャットボット、自己解決を促すビジュアルIVRなど、顧客満足度につながる幅広いニーズに対応できるソリューションを開発提供しています。ぜひご相談ください。

AI電話自動応答システム(ボイスボット)「MOBI VOICE」紹介資料

モビルスの「MOBI VOICE(モビボイス®)」は、企業や自治体の電話自動応答に必要なすべての機能をカバーしたボイスボットソリューションです。注文や手続きの一次受付、自由自在に追加・分岐できるシナリオ作成、IVRでの自動音声対応、アウトバウンドコールなど必要な電話業務をもれなく実現できます。機能、解決できることや導入事例などを紹介資料にて掲載しています。

下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。

オペレーション支援AI「MooA」紹介資料

MooA®(ムーア)は生成AIや独自のAI技術を取り入れた、オペレーターの応対業務の負担を軽減し、応対業務全体の短縮化とVOCの活用を促進するオペレーション支援AIです。チャットボットやボイスボットと連携しながら、応対中のオペレーターの回答業務を支援します。機能、解決できることなどを紹介資料にて掲載しています。

下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。

顧客体験を最大化するCX戦略支援 CX Consulting

モビルスでは、クライアントの顧客体験を最大化するため、カスタマージャーニーマップ作成や定量的調査を通じたCX戦略立案・策定を支援しています。解決するお悩みや、CXコンサルティングの流れ等の詳細は、以下からご覧ください。

モビルス株式会社

モビルス株式会社

CX向上に導くモビルスのカスタマーサクセスメニュー

モビルスでは、プロアクティブなサポートで企業を成功に導くため、CXを向上させる伴走型のサポート体制(カスタマーサクセスメニュー)を整えており、導入前から導入後までの全フェーズを支援するサービス提供をしています。

下記の記事で詳しく紹介しております。ぜひご覧ください。